薬剤費偏重からの転換を

―技術料の引き上げこそ急務―

保団連政策部事務局小委員 小薮 幹夫

(全国保険医新聞2015年10月15日号より)

2016年度診療報酬改定の大きなテーマに薬価問題が浮上してきた。薬価改定財源の技術料本体への振替否定、リフィル処方箋の導入、費用対効果評価、(17年4月の消費増税を前提とした)3年連続薬価改定等、主として財務省サイドの論点である。本稿では、このうち10年度薬価改定から「試行的に」導入されている「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」(以下、新薬創出加算)の問題点をあらためて検証し、医院経営の根幹である医療技術料引き上げの緊急性について考察する。

新薬創出加算は究極の製薬優遇

総薬剤費の3割が対象に

新薬創出加算は、製薬企業が医療機関に市場平均値引き率(※1)より高く売れば、特許が切れて後発医薬品が発売されるまで(上市後平均12.4年、日本製薬工業協会調べ)、改定前薬価が維持されるという制度である。本来なら実勢価格に沿って2年ごとに下げられる薬価が下がらずに得られた収益を革新的な新薬創出のインセンティブにするという趣旨だ。

新薬創出加算対象薬は薬剤費総額の3割(約3兆円、日本医薬品卸業連合会調べ)ものシェアを占めている。

莫大な売上増は製薬企業の内部留保や海外投資へ

「新薬創出等加算制度が日本の産業構造転換とGDP成長に果たす役割に関する研究」(柿原浩明氏ら、社会保険旬報2015.7.11。以下、柿原論文)は、新薬創出加算で創出された製薬企業の莫大なキャッシュフローの増加(売上増加額、10〜13年の4年間だけで2792億3000万円と試算)によって、研究開発投資の拡大や、ポスドク(博士号取得後に任期制の職に就いている研究者)など雇用創出効果が期待され、結果として日本のGDP成長に寄与すると論じている。

日本製薬団体連合会や米国研究製薬工業協会(PhRMA)も同様の趣旨から加算の恒久化を求めている。果たしてそうか。

「薬価政策による製薬企業の研究開発投資促進への疑問」(渡辺祐氏)によれば、高薬価政策で創出されたキャッシュフローは、研究開発投資よりも、製薬企業内部に自己資本を累積させる内部留保や、90年代から活発化している海外投融資(M&A)をより強く促進する方向に向かう可能性が高いという。渡辺氏は同論考で「医療費配分のウェイトを製薬企業側から医療機関側にシフトさせて、医療機関側の状況を改善するという政策」の必要性を指摘している。

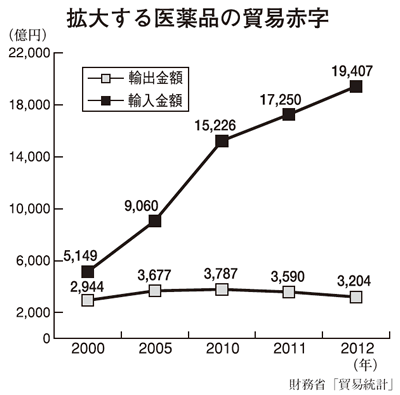

実際、武田や第一三共など製薬大手の近年の新薬開発はもちろん自社開発もしているが、リスクの高い新薬についてはバイオベンチャーが開発した医薬品特許または企業そのものを買い取るというやり方が主流となっている(※2)。とりわけ日本は医薬品に関しては、戦後一貫して輸入超過であり、12年は約1兆6200億円の赤字である(図)。

付言すれば、柿原論文は、新薬創出加算の条件として「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外検討会議」における検討を受けて国から開発要請を受けることを挙げているが、12年度からは製薬企業からの「自発的な手上げ」によって加算対象が広がっている。後発医薬品が上市されていない新薬であれば、事実上すべて加算対象となっている。さらにポスドクの雇用につながるという点についても新卒採用が大手製薬企業の雇用政策の基本である点からも大きな雇用創出につながるとは思えない。

新薬創出加算については、財務省の財政制度等審議会財政制度分科会(15年4月27日)において提出された財務省主計局資料で、「適応外薬解消にまで公費を含めた助成が必要なのか」等の観点から「その意義を改めて精査する必要」があると新薬創出加算のあり方そのものについて厳しく問いかけているのも当然だ。

製薬企業の収益性や財務分析(保団連調査)からも、後発医薬品が上市される期間までに開発コストは回収されており創薬体力は十分にある。

保団連は新薬創出加算試行前から薬価維持のための財源を、保険者と患者に求めるべきでないと一貫して即時撤廃を主張してきた。来年度以降も新薬創出加算の「試行」が継続されれば、限りある医療費資源の制約から診療報酬本体の抑制、公的保険給付範囲の縮小に拍車がかかるのは明らかだ。医院経営を守るため、早期に撤廃させる取り組みを強める必要がある。

地域医療揺るがすリフィル処方箋

外来医療費のうち、基本診療料(初再診、外来管理加算等)は、診療報酬収入の24.8%(14年)を占めており、診療所にとってもっとも重要な経営原資である。皮膚科、耳鼻咽喉科では3割を超えている。

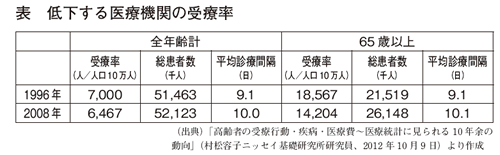

1996年と08年の2時点に着目して医療機関の受療状況について分析した研究(※3)によると、平均在院日数が短期化していること、外来受診の平均診療間隔が長期化していることによって、以前ほど医療機関で受療しないケースが増加したことが特徴としてあげられている。そのため、この10年余で総患者数は増加しているにもかかわらず、医療機関の受療率は低下傾向にある。受療率の低下は10年余で徐々に進行しており、外来・入院受療率全体も高年齢層を中心に低下している(表)。

現在、導入が議論されているリフィル処方箋とは、患者が医師の再診を受けることなく、処方箋1枚で繰り返し薬局で薬を受け取ることができる処方箋である。

リフィル処方箋が導入されれば、長期処方が常態化することで、患者の健康確保上の問題に加え、さらに外来受診が低下し、地域医療を担っている診療所の疲弊が進むことが懸念される。

徹底して抑制され続ける医療技術料

ある診療所で在宅管理している関節リウマチ患者の1カ月の医療費の約8割が生物製剤の薬剤料だ。高額療養費制度の対象にもならないため、長期にわたって、高額の患者負担を払い続けなければならない。日本では薬剤費の約半分を占める大型新薬の薬価は90年代から欧米比で一貫して高く設定されている(※4)。

こうした高薬価構造の中で、薬剤費負担が患者、家族の生活に重くのしかかっていることが各種の実態調査で明らかになっている。国民皆保険制度の下で、国民は等しく医療を受ける権利があるにも関わらず、必ずしも安心して薬物療法が継続できない状況にある。

平均在院日数の短縮や患者負担の継続的引き上げなど患者が医療機関を受診できない状況が作りだされている中で、医療費配分が薬剤費(製薬企業)に偏っている状況は決して正常ではない。にもかかわらず、総医療費の約3割を占める薬剤費、とりわけ全体の半分を占める新薬の薬価抑制について、抜本的な政策的検討がされた形跡はほとんどみられない。

医療機関経営の根幹である医療技術料が80年代以降、徹底的に抑制されているにもかかわらず、ひとり薬剤費のみが膨張している。このことが、単に経済的な問題だけでなく在宅シフトなどにより医師の薬剤処方責任が増大している問題も含めて医療現場に深刻な矛盾をもたらしている。TPP参加により、薬価水準をさらに高く誘導しようとする外圧が高まるのは確実だ。

医療技術料は、単に医院経営の根幹をなすというだけではなく、患者の受けられる医療の質と安全性を担保するものである。医療技術料の緊急で大幅な引き上げが求められる。

※1 対薬価8.2%(13年薬価調査) |

以上