日常診療で使用する医療用医薬品(医療用薬)が保険から外れた場合、患者の負担は大幅に増えます。負担増が治療の中断・抑制を引き起こし、症状悪化を招くのは必至です。具体的な医薬品名を挙げながら予想される負担増額を検証します。

市販薬は自由価格

医療用薬と市販薬では価格設定や患者負担金額が大きく異なります。医療用薬の価格は国が薬価収載する公定価格だ。負担金は医療保険が適用され、一部負担割合の下で一定抑えられます。

一方、市販薬の価格は、製薬企業が広告宣伝費などを鑑みて決める自由価格です。加えて、卸売業者の販売価格に流通コストなどが上乗せされます。さらに、薬局やドラッグストアが人件費・施設費を上乗せして販売されます。患者が支払う金額は公定価格よりも大幅に高くなります。

20~40倍の差

今のところ、保険外しの具体的な方法は示されてません。仮に医療用薬が保険給付範囲から外れ、市販化した場合の金額は、同じ有効成分を持つ市販薬の販売価格が参考になるか見ていきます。

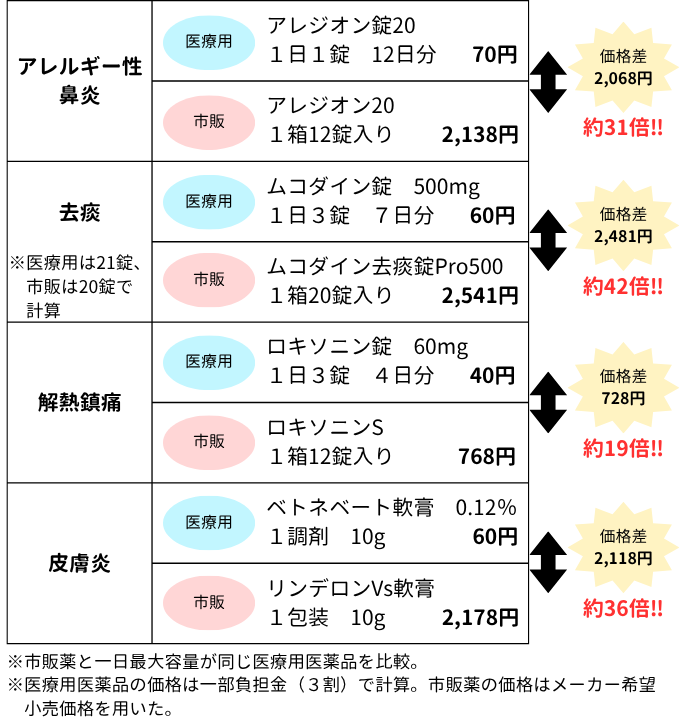

医療用薬と市販薬の負担金を比較しました(表)。有効成分と薬剤名は、日本維新の会の猪瀬直樹参院議員が公開した『note』のリストから選んだ。医療用薬の負担金は3割負担の場合とし、市販薬の負担金はメーカーの希望小売価格を用いました。

アレルギー性鼻炎などに効く医療用薬の「アレジオン錠20」は薬価22・3円で、最終的に負担する金額は70円。市販薬の「アレジオン20」の価格は2138円で、両者の価格差は2068円で約31倍でした。

医療用の去痰薬「ムコダイン錠 500mg」は薬価10・4円で負担金が60円に対し、市販の「ムコダイン去痰錠Pro500」は2541円。価格差は2481円で約42倍でした。

同様に、解熱鎮痛に効くロキソニンは約19倍、皮膚炎に効くステロイド外用塗布剤は約36倍でした。

薬の買い控え必至

薬の値段が上がれば患者は経済的負担を考慮する。治療に必要な薬を買い控えた場合、症状が一向に治らない、悪化するなどの影響が懸念されます。

保険外の負担増は公費負担医療を利用する難病患者や障害者に重くのしかかります。影響は低所得者ほど受けやすい。

全国の自治体で実施している子ども医療費助成などにも適用されます。子育て世代に大きな打撃を与える。少子化対策に逆行する改悪です。

高齢者は加齢に伴い複数疾患を抱えます。薬の飲み控えが命にかかわる事態にもつながりかねません。全世代に負担増となるOTC類似薬の保険外しは検討に値しません。