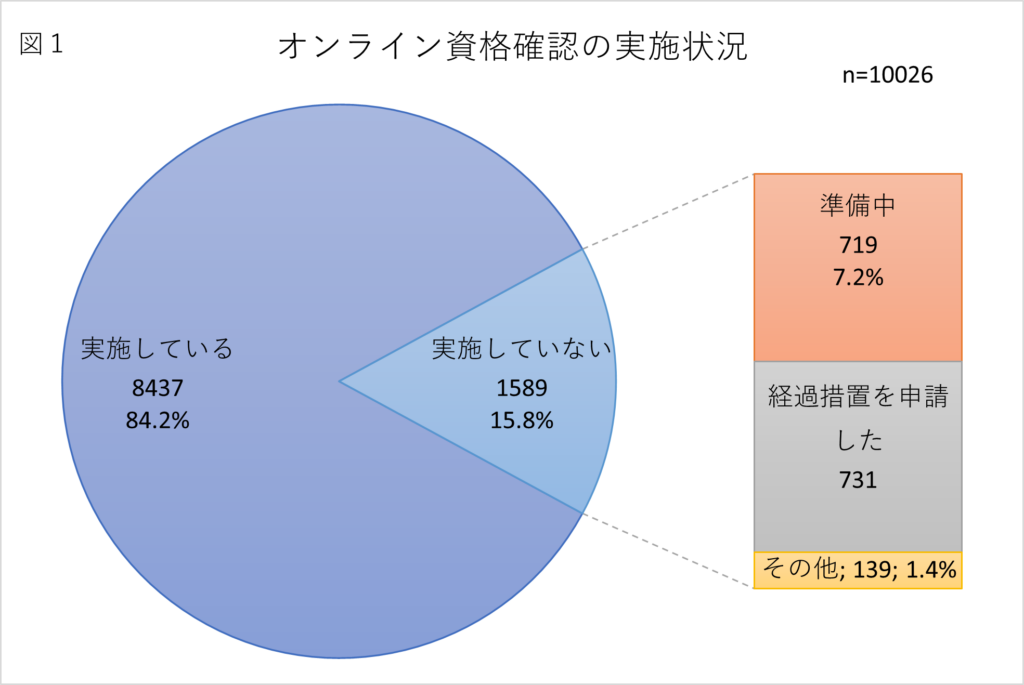

経過措置(猶予申請)の受付開始

厚労省は1月27日、オンライン資格確認義務化の経過措置に関する申請受付を開始しました。申請期限は3月31日までです。 1月27日発出の関係通知

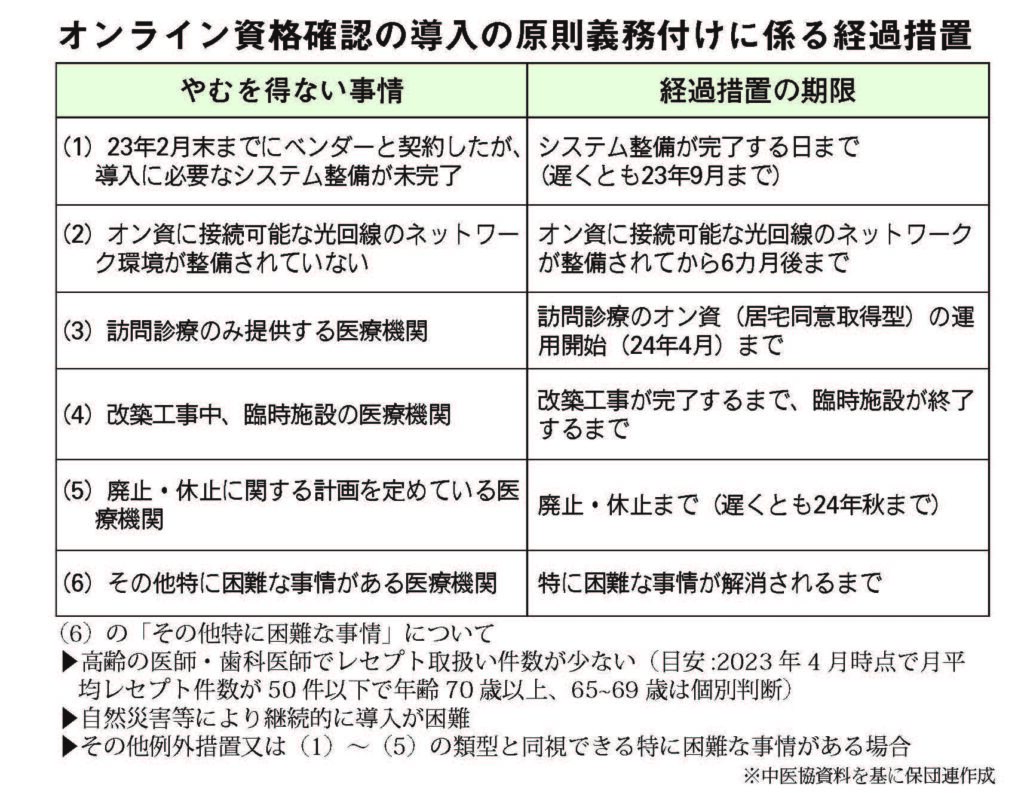

経過措置の対象施設は、①システム整備中②ネットワーク環境事情③訪問診療のみ④改築工事中・臨時施設⑤廃止・休止⑥その他特に困難な事情―のいずれかを満たす医療機関とされました。

6類型に合致していない場合でも、①~⑤に同視できる事情が複数ある場合は個別に判断されることとなります。

なお、紙レセプトによる保険請求が認められている医療機関は義務化が引き続き除外となります。

詳細はこちらをご覧ください。

オンライン資格確認の導入の原則義務化の経過措置の対象と考えられる保険医療機関・薬局(1/2)

オンライン資格確認の導入の原則義務化の経過措置の対象と考えられる保険医療機関・薬局(2/2)

1月20日に保団連が実施した厚労省要請では、担当官から「オン資接続困難に伴い、医療機関の閉院を起こしてはならない」、「個別医療機関が抱える困難な事情を踏まえて対応していきたい」と経過措置への対応姿勢が語られました。

医療機関側の事情による困難理由(売上減少、人手不足やセキュリティ知識の欠如、時間的余裕など)も含めて猶予申請を積極的に申請してもらうことが重要です。

申請方法や届出内容、受付と受理の流れについてご案内します。

1.申請方法

申請方式は原則オンライン申請ですが、やむを得ない場合は郵送での受付も可能となります。

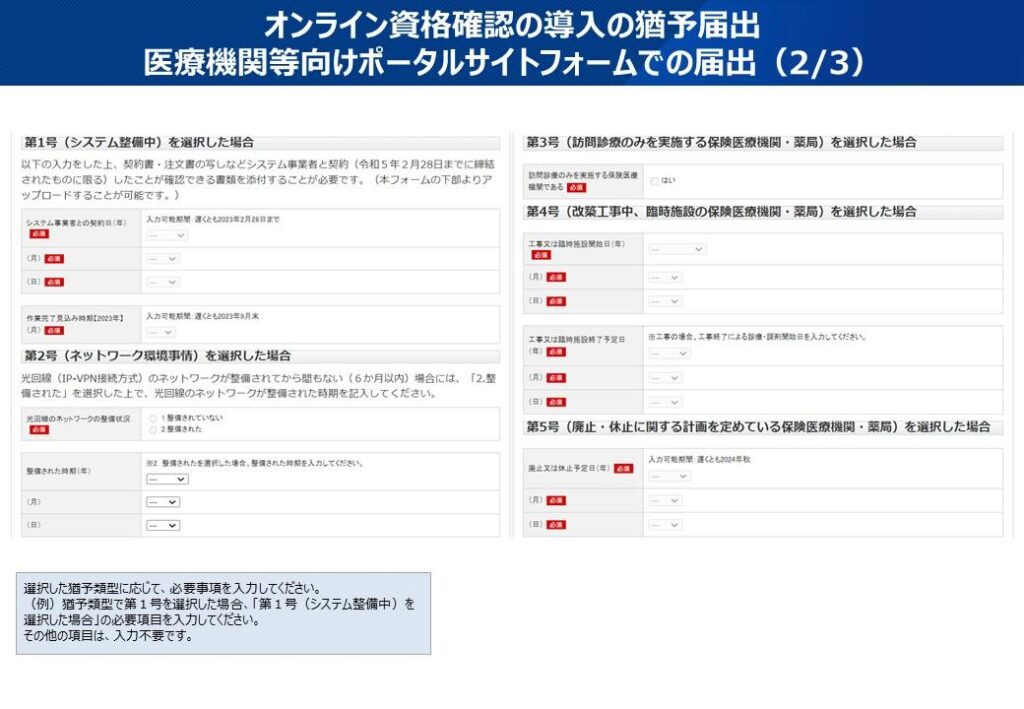

オンライン申請の場合

医療機関等向けポータルサイトにログイン(アカウント入力)し、マイページから猶予届出を入力します。

詳しくは医療機関等向けポータルサイトをご覧ください。 猶予届出フォーム

郵送受付の場合

厚労省HP又は医療機関等向けポータルサイト等から申請書類(Excel、PDF)をダウンロードして記載し、社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援援助課に郵送してください。

(送付先)

〒105-0004

東京都港区新橋2丁目1番3号

社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課 行

※郵送の際、封筒の表面には、赤字で「猶予届出書在中」と記載してください※封筒表面に赤字で「猶予届出書在中」と記載

2.問い合わせ、申請内容

猶予申請の問い合わせ先は、支払基金が開設しているオンライン資格確認等コールセンターとなります。第6号(その他困難な事情がある医療機関)の個別事例は厚労省が行います。

コールセンター 0800-0804583 月~金 8:00-18:00 土 8:00-16:00 (祝日除く)

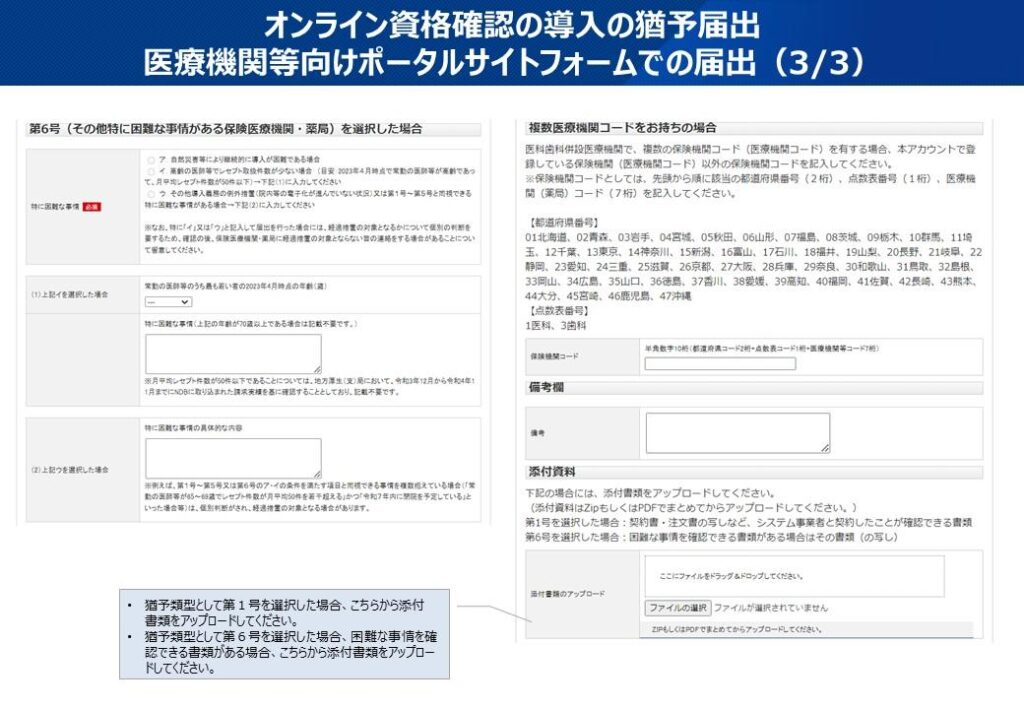

(1)添付書類

猶予類型が第1号(システム整備中)の場合は、猶予申請書に加えて、契約書や注文書の写しなどシステム事業者と契約したことが確認できる書類が必要となります。

第6号(その他困難事情)の場合は困難な事情を確認できる書類がある場合はその書類(の写し)添付書類が必要となります。

猶予類型が第2号(ネットワーク環境事情)、第3号(訪問診療のみ)、第4号(改築工事中・臨時施設)、第5号(廃止・休止)の場合は、同事情を証明する添付資料の提出は不要とされました。

(2)「オンライン資格確認に接続可能な光回線を整備されていない医療機関」は申告のみで受理されます

オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が敷設されていない建物にある医療機関の場合、猶予届出書の⑤猶予類型は「第2号」を選択し、⑥補足事項の「1.整備されていない」を選択すれば猶予申請が受理されます。

必要な光回線の整備が困難な理由はさまざまであり、NTT等の証明も困難であることから、個別事情の説明や資料提出までは求められません。

なお、IP-VPN方式による回線接続が困難な建物では、通常のインターネットを経由し暗号化した情報をやり取りするIPsec+IKEサービスでオン資接続が可能との案内もされている。厚労省は同方式による接続は費用が高額であること等から「任意である」との見解を示しています。

参考:医療機関等向けポータルサイト

オンライン資格確認の原則義務化、経過措置等に関するよくあるご質問

・経過措置(2)オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関、薬局

Q2:光回線がない理由は、どこまで許容されるのか定義を教えてほしい。

(金銭面で敷設できないことは光回線がない理由に入るのか。)

A2:光回線のネットワーク環境が敷設されていない離島・山間地域や、そのような施設がある建物が対象となります。

(3)具体的な困難事情の記載を

厚労省が示した6類型に完全に合致しない医療機関も多くいます。その場合の対応も示されました。

第6号「その他特に困難な事情がある場合」の「ウ.その他導入義務の例外措号置(院内等の電子化が進んでいない状況)又は第1号~第5号の類型と同視できる特に困難な事情がある場合」の項目が設けられています。

6類型に完全に該当しない場合でも、第1号~第5号に同視できる困難な事情を複数抱える場合には、個別判断がされ、経過措置の対象となる場合があります。

同類型での申請は、厚労省が個別判断するとしています。困難な事情を抱える医療機関のご相談は、コールセンター(0800-080458)、所属の保険医協会・保険医会・保団連にご相談ください。

<6類型の経過措置の猶予届出に必要な対応>

チェックシート(第2号ネットワーク環境事情に限る)

以下に1つでも当てはまる方は猶予措置が適用される可能性があります。

保団連または所属の険医協会・保険医会までご相談ください。

▢ オンライン請求をしていない

▢ 医療機関がある建物に光回線(IP-VPN接続方式)が敷設されていない。

▢ NTTのIP-VPN接続方式の光回線が敷設されていない

▢ テナント開業のため光回線(IP-VPN接続方式)が敷設できない

▢ 必要な回線を敷設しておらず、新たに改修工事や調査費用がかかると言われた

▢ 医療機関でインターネットが使えない

▢ 離島・僻地のため光回線のエリア外である

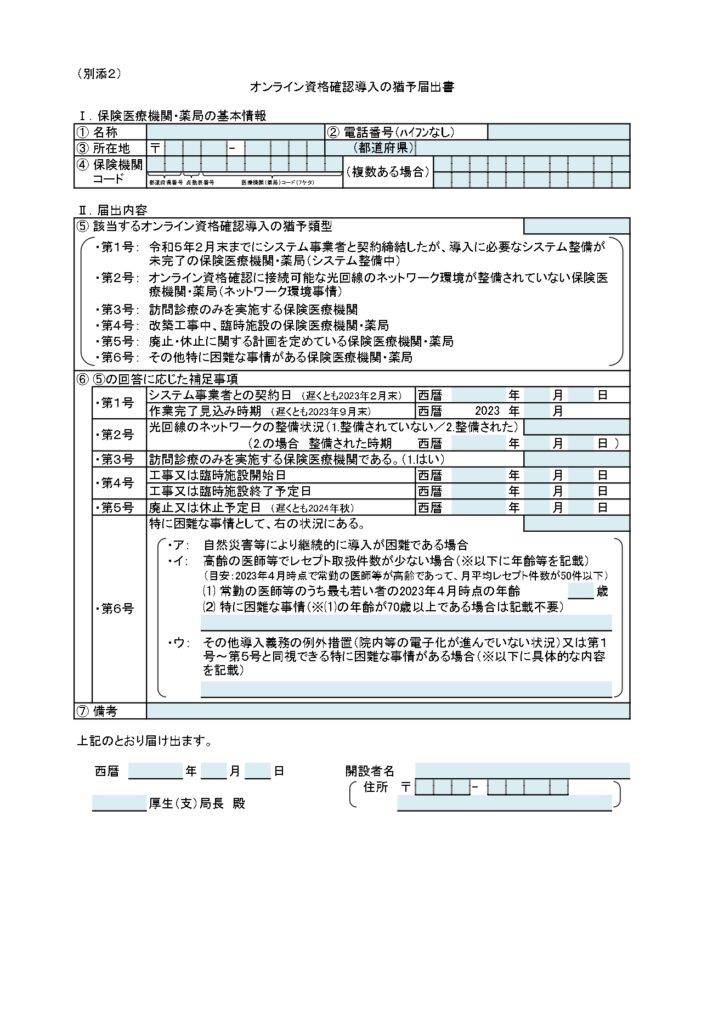

申請書式及び記載方法

猶予届出書(郵送の場合)

画像をクリックするとPDFがダウンロードできます。

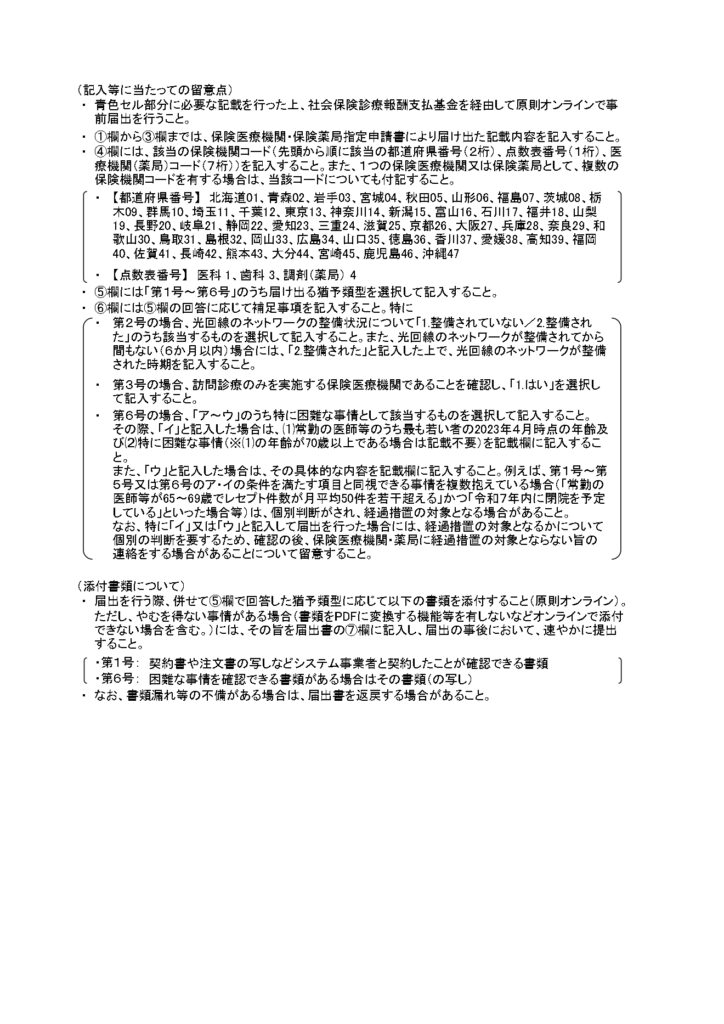

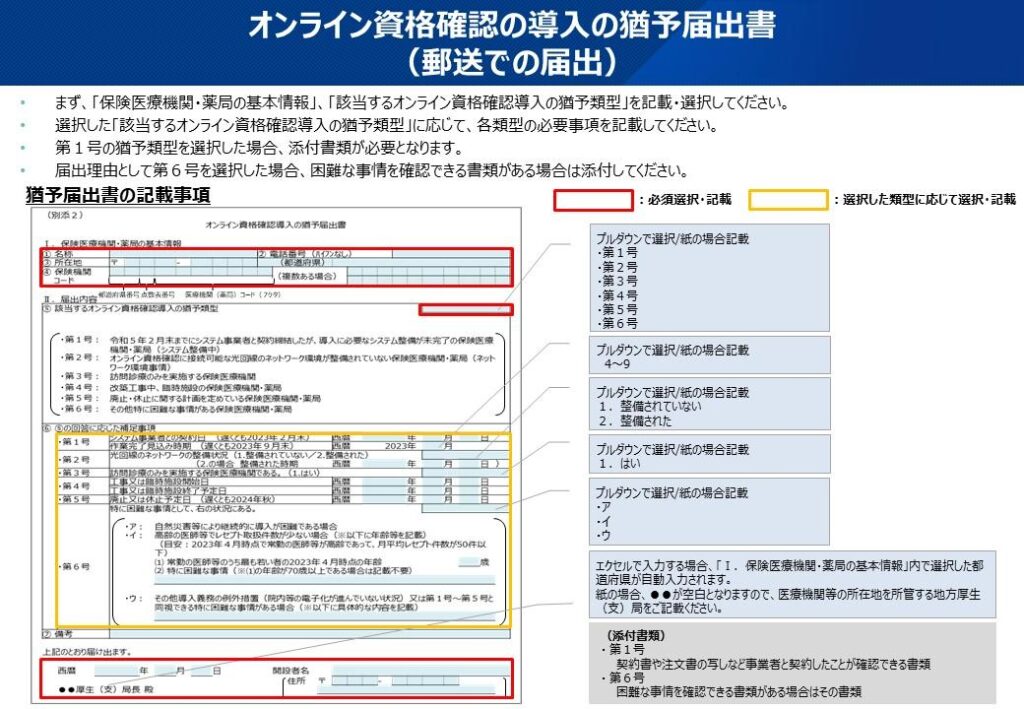

記載方法(郵送の場合)

画像をクリックするとPDFがダウンロードできます。

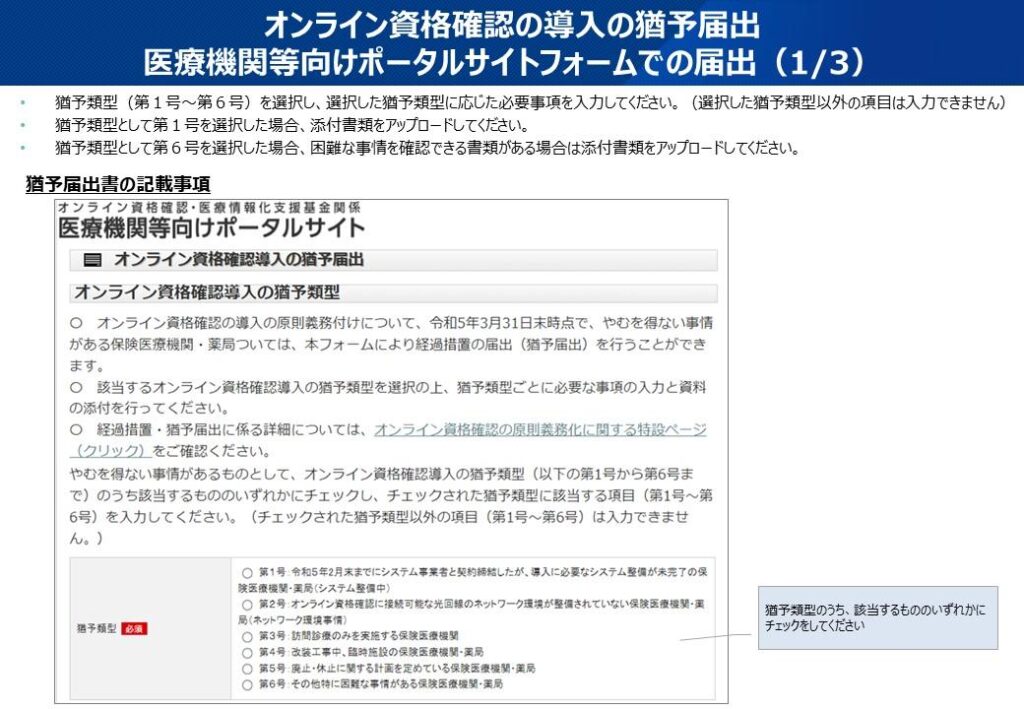

オンラインによる申請方法

画像をクリックするとPDFがダウンロードできます。

届出のフォームはこちらです。※アカウントの入力が必要です。

ポスター紹介

23年4月からオンライン資格確認が義務化されることに伴い、医療機関の状況に合わせてご活用いただけるポスター見本【システム導入済、システム整備中、システム整備困難】3種類を掲載しました。

画像をクリックするとPDFが表示されます。

ダウンロード・印刷し、待合室などでご自由に掲示いただけます。

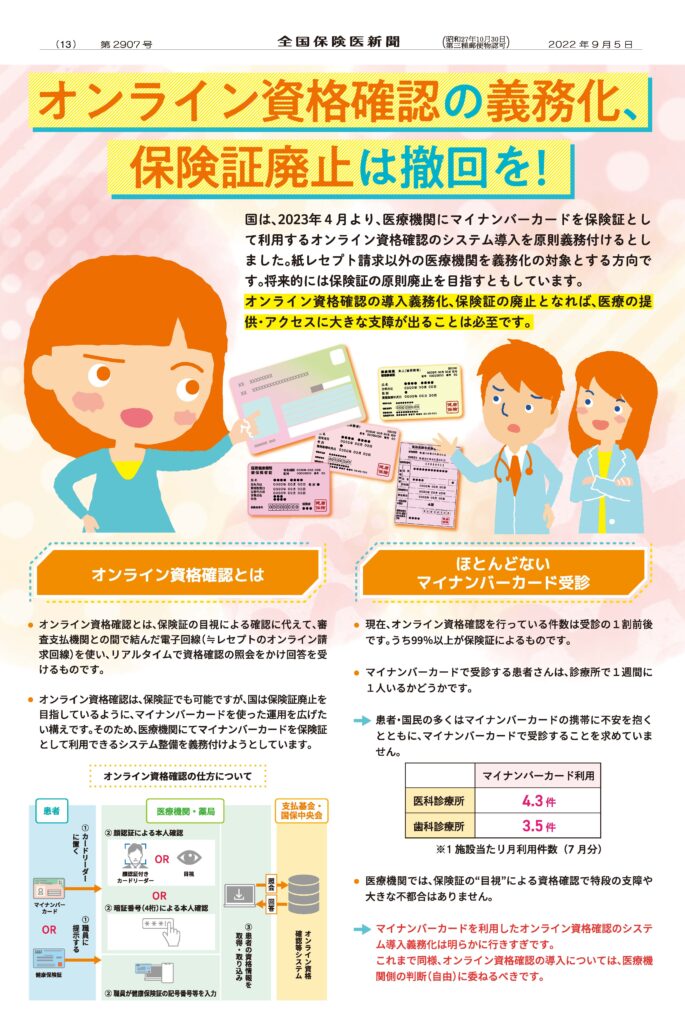

マイナンバーカードの保険証利用(オンライン資格確認)とは

マイナンバーカードの保険証利用(オンライン資格確認)は「義務」ではなく「任意」です。医療機関等でのシステム導入の原則義務化方針は、医療現場での無用なトラブルや事務負担増が懸念されます。

将来的な保険証方針も無理筋で非現実的と言わざるを得ません。

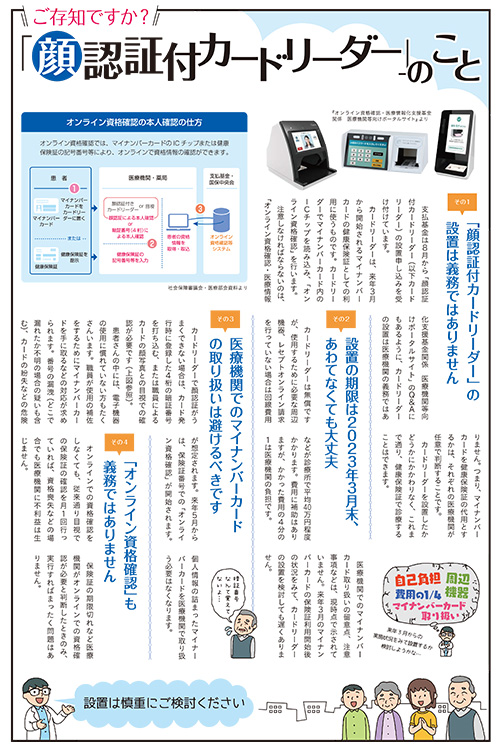

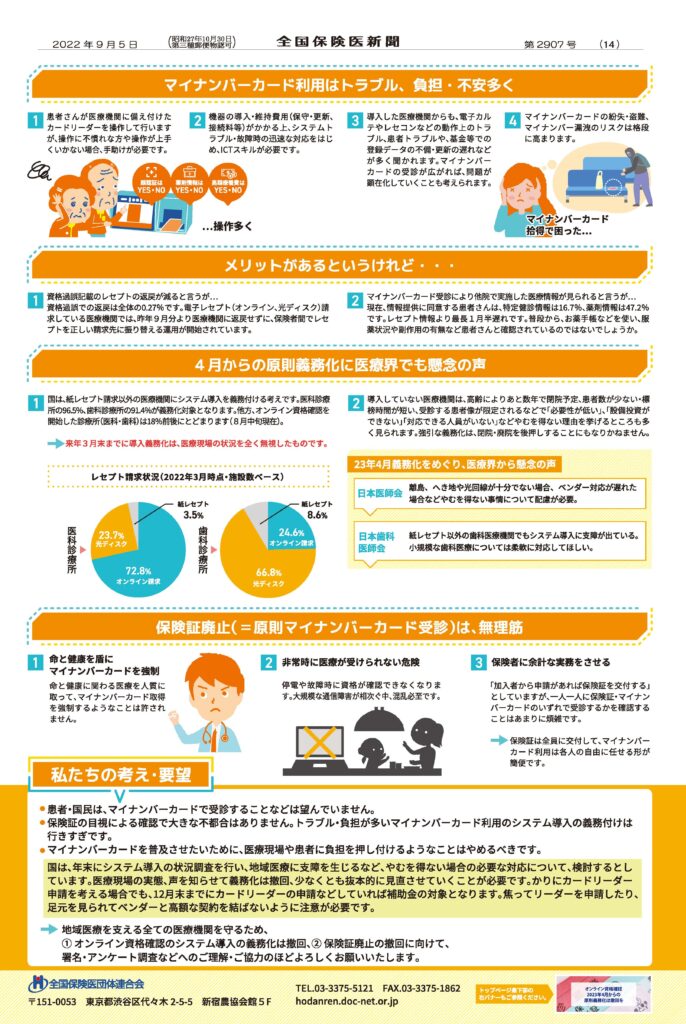

設置は任意です

厚労省、支払基金が医療機関向けの案内サイトなどで示すように、医療機関においてオンライン資格確認システムを導入する義務はありません。あくまでシステム導入は医療機関の任意です。システムを導入しなくても、医療機関に不利益や罰則はありません。

慎重に検討を

設置の期限は2023年3月末、あわてなくても大丈夫です。

医療機関でのマイナンバーカード取り扱いの留意点、注意事項などは、現時点で示されていません。来年3月のマイナンバーカードの保険証利用開始後の状況をみて、カードリーダーの設置を検討しても遅くありません。

支払基金からリーダーを受け取ったり、補助を受けた後、医療機関がマイナンバーカードで受診できる体制を整備しない場合、リーダー費用相当額や補助金の返還(最大全額)を求める場合があるとしており、申し込み・申請には注意が必要です。

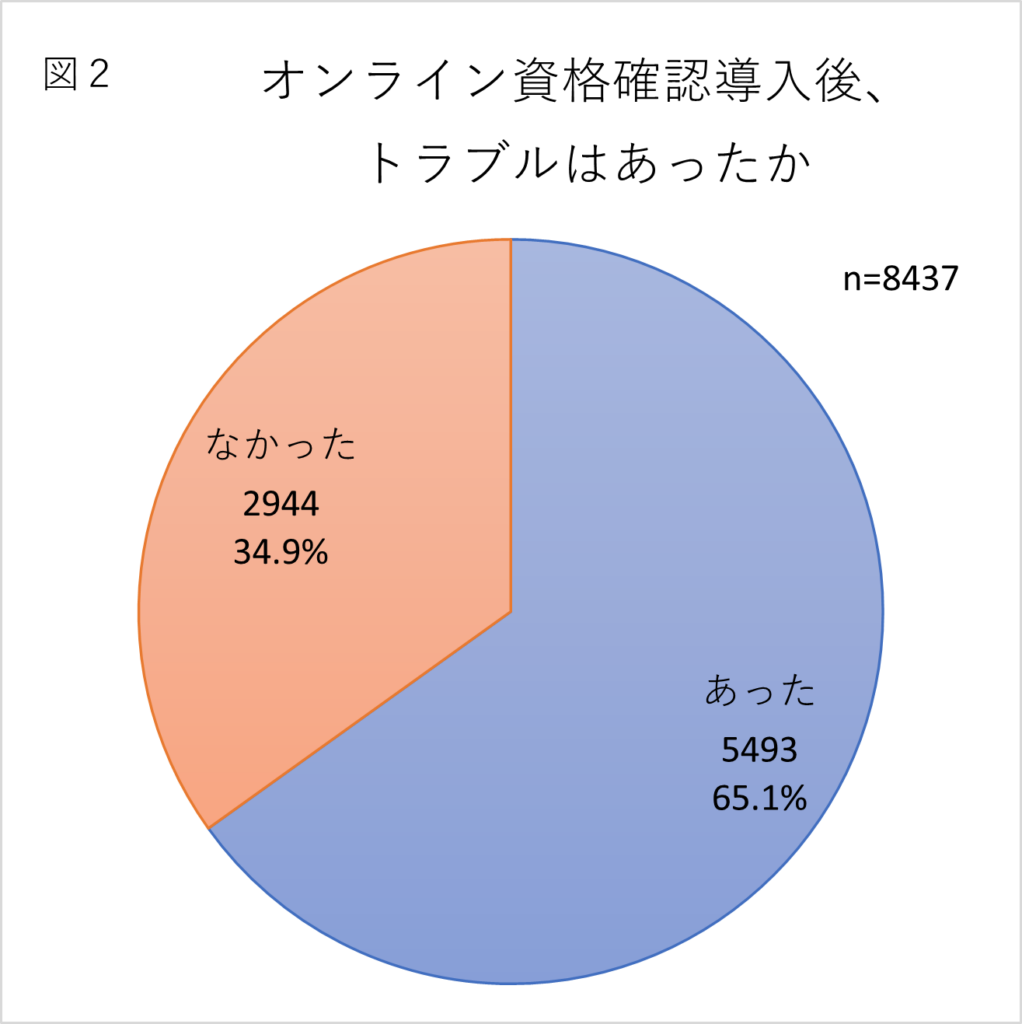

新たな窓口対応

カードリーダーで顔認証がうまくできない場合は、カード発行時に登録した4桁の暗証番号を打ち込む、または職員によるカードの顔写真との目視での確認が必要です。

患者さんの中には、電子機器の使用に慣れていない方もたくさんいます。職員が使用の補佐をするためにマイナンバーカードを手に取るなどの対応が求められます。番号の漏洩(どこで漏れたか不明の場合の疑いも含む)、カードの紛失等の危険が想定されます。来年5月からは、保険証番号での「オンライン資格確認」が開始されます。個人情報の詰まったマイナンバーカードを医療機関で取り扱う必要はなくなります。

マイナンバーカードの取り扱いは避けるべきです。

高額な維持費

オンライン資格確認システムを導入する場合、カメラ内蔵カードリーダーの本体は支払基金から無償で提供されます。リーダーに接続する専用端末(PC)、オンライン請求回線の導入・整備やレセコン・電子カルテ改修等にかかる費用(43万円程度)については、診療所に対して最大32万円まで補助されますが、フル装備の場合、10万円程度は医療機関の負担となります。

カメラ内蔵カードリーダーを導入せず、オンライン請求のみ開始する場合の導入経費については補助対象外です。また、導入後のセキュリティ対策や故障対応などシステム維持に伴う費用も補助対象外となります。

管理責任

マイナンバーカードでの受診は、医療機関内におけるカードの紛失・盗難騒ぎ、番号漏洩のトラブルのリスクが格段に高まります。機器操作に不慣れな方への職員の手助けなど職員の多忙化にも拍車をかけます。リーダー申し込み、補助金申請については慎重に検討いただくようおすすめします。