石川県保険医協会が能登地域の会員に行ったアンケートで、診療を再開しても患者数が震災前の3割以上減少した医療機関が半数以上に上るなど、深刻な状況にあることが分かりました。苦しい状況の中でも8割が「できる限り診療を続けたい」と答える一方、継続希望年数は10年以内が多数を占め、補助金などがこうした実情に合わない状況も浮き彫りになっています。

過半数が患者3割以上減少

石川協会は8~10月末、能登半島地震で震度6以上を観測した能登地域の会員105人を対象に復旧・復興に関するアンケートを行い、43人が回答しました(回収率41%)。

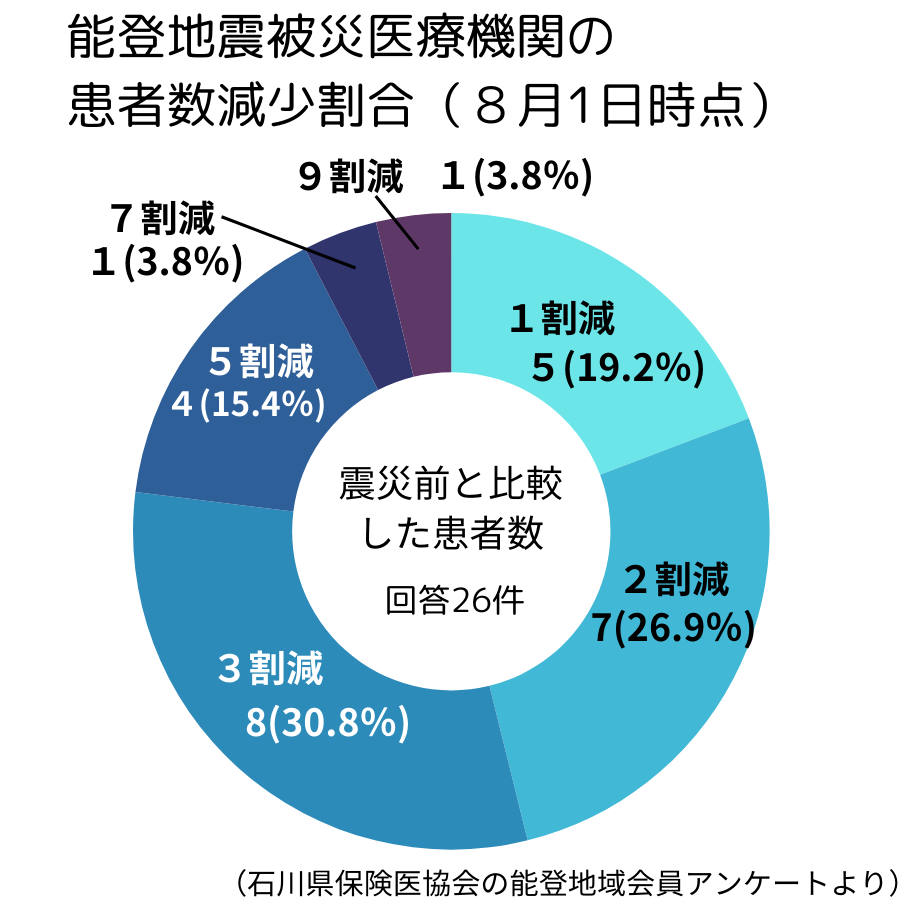

中間報告によると、8月1日時点で患者数が震災前の「3割減」が30・8%に上り、「5割減」15・4%、7割以上減も7・6%ありました。

現在の困りごと(複数回答)については、回答者の65%が「患者の減少」を挙げ、ほか「復旧・再建のための資金」(42・5%)、「補助金の申請」(42・5%)が多くなりました。

診療継続したいが、補助金要件厳しく

そんな厳しい状況でも、85・4%が自院での診療を「できる限り続けたい」と回答しています。一方で高齢の会員も多く、継続希望年数は「10年以内」が多数を占めました。

ところが、被災した小規模事業者などに対し施設・設備の復旧費用を補助する「なりわい再建支援補助金」は、長期間事業を継続しなければ補助金の返還を迫られます。このため、申請をためらう声が多数の医療機関から上がっています。

補助金改善、被災者医療費免除など求め国会議員に要請

同協会は11月28日、補助金の要件緩和などを求めて石川県選出の国会議員を訪問し、要請を行いました。また立憲民主党の「ネクスト内閣」防災等担当大臣で令和6年能登半島地震・豪雨災害対策本部事務局長代行の杉尾秀哉参院議員と懇談し、保団連も同行しました。

なりわい補助金の改善のほか、12月末までとなっていた被災者医療費免除の延長(25年6月まで延長が決定)、免除対象に豪雨被災者を追加すること、奥能登公立4病院の存続を前提とした機能強化などを求めました。