開始した電子処方箋管理サービス医科診療所9.9%、病院は3.9%

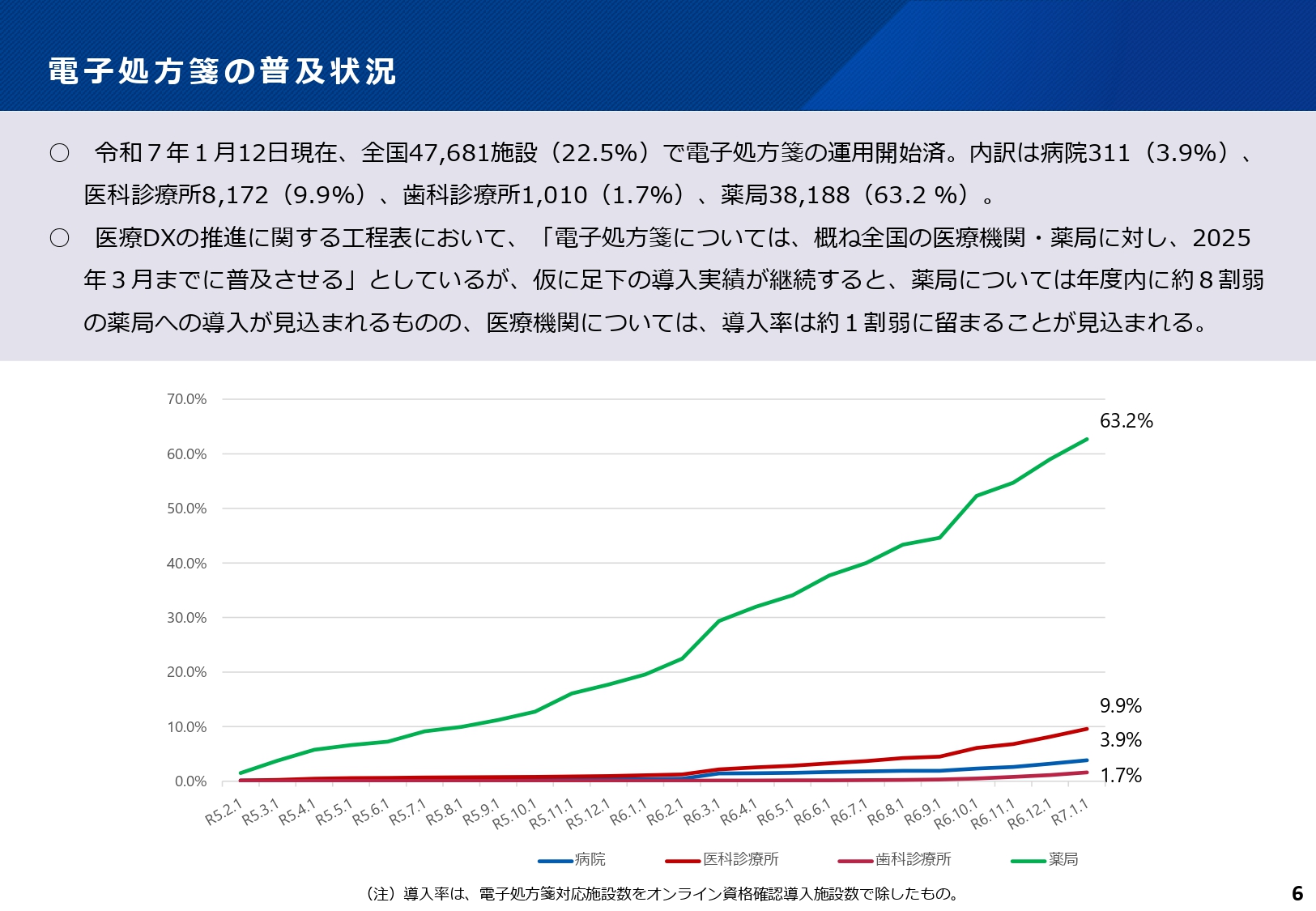

電子処方箋は、オンライン資格確認等システムを拡張し、組み現在紙で行われている処方箋の運用を、電子で実施する仕組みです。オンライン資格確認等システムで閲覧できる情報を拡充し、患者が直近処方や調剤をされた内容の閲覧や、当該データを活用した重複投薬等チェックの結果確認が可能になる」と導入の効果としています。2023年1月からサービスが開始されましたが、丸2年が経過した25年1月12日の電子処方箋の普及状況は、全国47,681施設で電子処方箋の運用開始しました。全国の医療機関・薬局の22.5%に過ぎません。

内訳をみると薬局が38,188で薬局全体でも63.2 %と導入が進んでいます。一方、病院では311施設にとどまり、病院全体の3.9%となりました。医科診療所も8,172施設で導入されましたが、医科診療所全体では9.9%にとどまります。 歯科診療所は1,010施設、歯科診療所全体のわずか1.7%です。

政府の「医療DXの推進に関する工程表」では電子処方箋を概ね全国の医療機関・薬局に対し、2025年3月までに普及させるとしていましたが目標達成は困難な状況です。

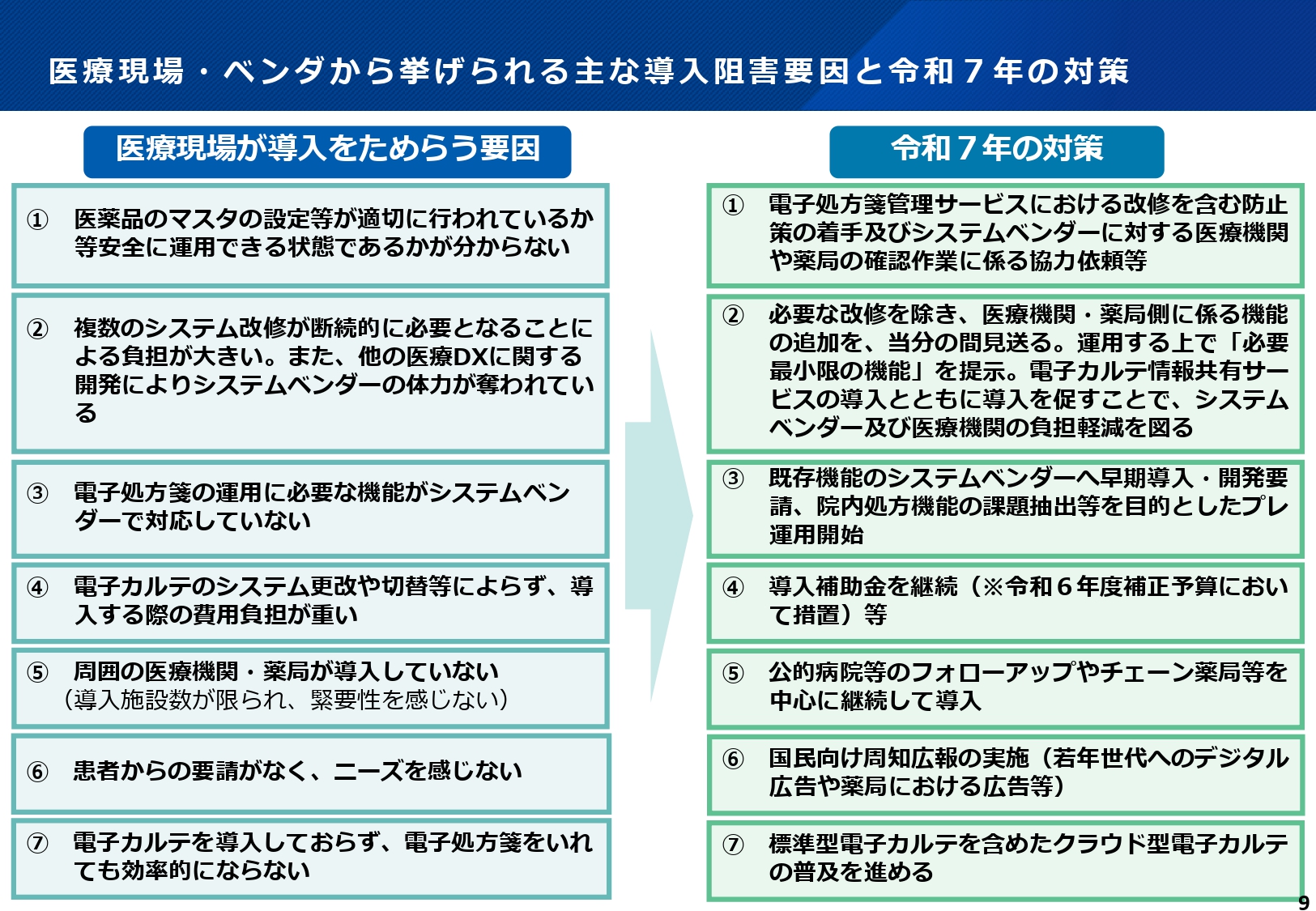

医療現場が導入をためらう要因

厚労省は、医療現場が電子処方箋をためらう7つの要因を挙げています。患者も医療機関も電子処方箋を求めておらず、システム導入の費用負担が重いことなどが原因で導入が進んでいません。

①医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかが分からない

②複数のシステム改修が断続的に必要となることによる負担が大きい。また、他の医療DXに関する開発によりシステムベンダーの体力が奪われている

③電子処方箋の運用に必要な機能がシステムベンダーで対応していない

④電子カルテのシステム更改や切替等によらず、導入する際の費用負担が重い

⑤周囲の医療機関・薬局が導入していない(導入施設数が限られ、緊要性を感じない)

⑥患者からの要請がなく、ニーズを感じない

⑦電子カルテを導入しておらず、電子処方箋をいれても効率的にならない

厚労省は、仮に足下の導入実績が継続すると、薬局については年度内に約8割弱の薬局への導入が見込まれるものの、医療機関については、導入率は約1割弱に留まることが見込まれると分析。

2025年夏頃には「概ね全ての薬局での導入が見込まれる」とし「電子処方箋の意義を発揮し、医療現場にとって電子処方箋を利用しやすく安全に運用できる仕組み・環境を整えつつ、医療機関への導入に取り組む」との普及スケジュールを示しました。