高額療養費制度の見直しを巡り、福岡資麿厚労大臣は2月14日、患者団体と面会し高額療養費制度の多数回該当のみ据え置く修正案を示しました。患者団体はあくまで制度改正の「凍結」を求めました。福岡大臣は、「特に長期にわたって療養を続けている人が、今回の見直しに対して不安を感じていることは事実でそうした人たちの思いに最大限、寄り添う必要があると判断した」と述べましたが、多数回該当だけでなくすべての高額療養費制度利用者に寄り添い限度額引き上げ白紙撤回すべきです。

実態調査、影響評価もなく640万人が切り捨てられる

政府案として示された修正案は、従前から提案されている全世代・全所得階層の引上げ自体は維持し、8月から上限額引き上げを始めるが、このうち直近1年で4回以上高額療養費を利用している「多数回該当」については、全ての所得区分で現行の上限額を据え置かれる内容です。例えば、現役世代の平均的な所得階層(約370万~770万円)で多数回該当が適用された場合、限度額は月4万4千円が2027年8月には約7万7千円と3万円引き上がる予定でしたが、多数回該当に限り4万4千円に据え置かれます。

しかし、修正案により多数回該当者155万人が据え置かれますが、高額療養費制度の全利用者(795万人)の2割に過ぎません。重篤な疾患で働けなくなり、高額な治療費で家計が逼迫していても640万人は切り捨てられることになります。多数回に該当しない640万人は大幅な負担増となり「治療中断」、「治療回数減」が懸念されます。

限度額引き上げに伴う調査や影響評価はなかった

問題なのが厚労省がこれまでに限度額引き上げに伴う家計、治療への影響について調査や影響評価を行わずに政策決定したことです。福岡大臣が患者団体と面会しましたが、わずかな時間のヒアリングだけで多数回該当以外は負担増を求める案は修正しませんでした。患者団体へのヒアリング実施は大前提ですが、負担増による受診中断など一切行わない中で「これで配慮した」と言える根拠や合理性は皆無です。多数回適用のみを据え置くことで患者間の新たな分断・軋轢を生みます。全所得階層で限度額が引き上げられるため、新たに多数回該当の適用を受けることは難しくなります。

4割が受診抑制の影響

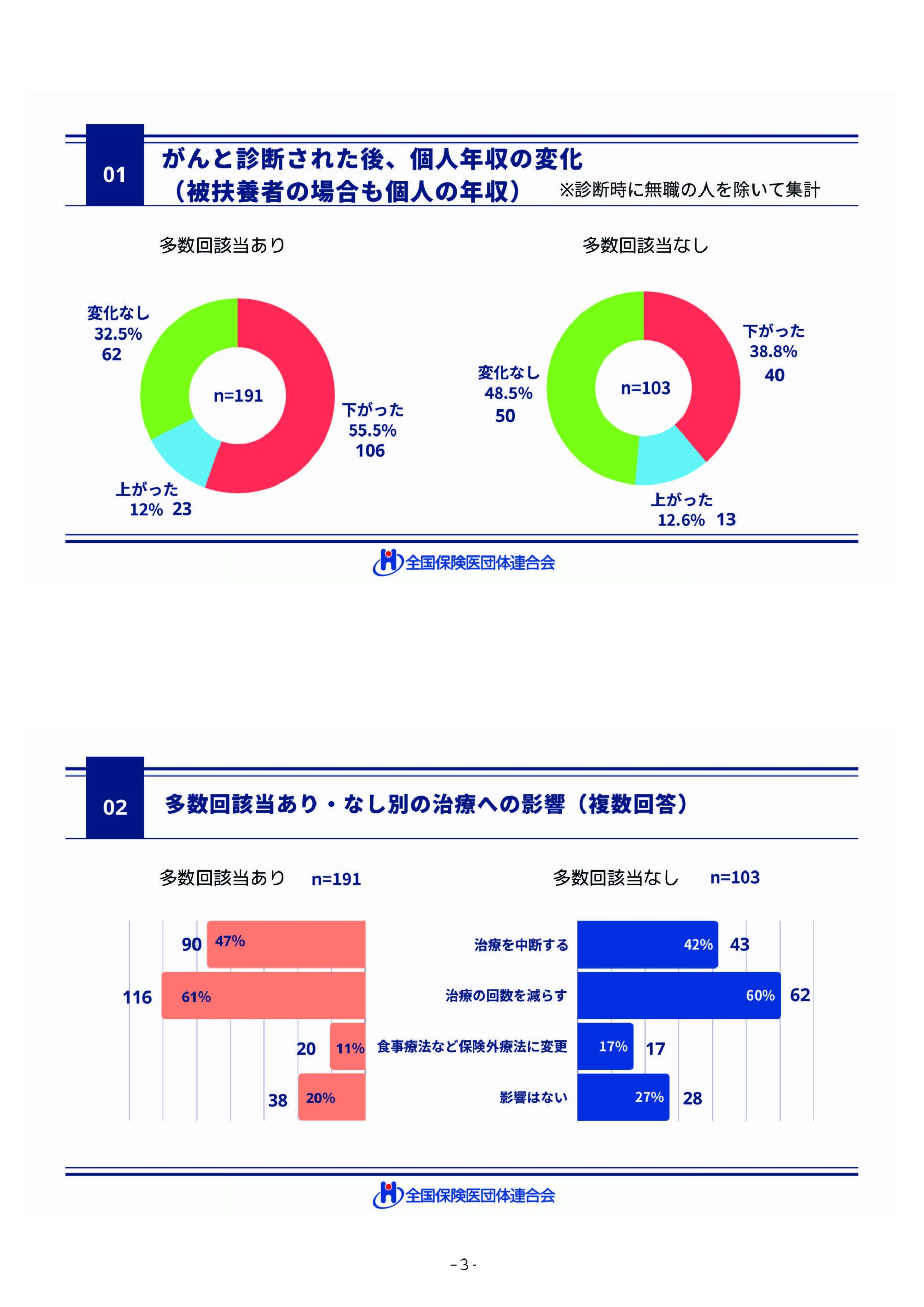

厚労省の財政試算(1/23医療保険部会)では、給付費削減(5330億円)のうち約4割にあたる2270億円の「受診抑制」を見込んでいたことに強い批判が起こりました。厚労省は「あくまで機械的な試算」「マクロでの受診抑制」と国会で答弁しています。あくまで機械的な試算ですが、負担増となる640万人の4割(人数ベースだと256万人)に受診抑制が生じます。子どもを持つがん患者を対象に実施した保団連調査でも多数回該当の有無にかかわらず、限度額引き上げによる負担増で4割が治療中断、6割が治療回数減と回答しています。命にかかわる疾患の治療中断や治療回数減は患者の生存率に大きな影響を及ぼします。負担増により重篤疾患の早期診断、早期治療にネガティブな影響を与えかねません。重症化、がんの進行などでかえって高い薬剤を使用せざるを得なくなります。

長期治療でも「高額療養費」、「多数回該当」の対象者から外れる

政府案では、中低所得層で高額療養費の限度額が月3万円~5万円上昇します。例えば、抗がん剤などで継続的にがん治療を行う患者でも、高額療養費の上限額に到達しない患者がたくさん発生します。限度額に達しない患者が増加すれば、多数回(直近1年で年4回以上)に達しない患者も増加します。これまで多数回に該当していた患者でも抗ガン剤等の副作用等で休薬し、多数回がリセットされる場合、保険者が代わるケース等では多数回はリセットされるため負担増となります。がんが寛解したが再発リスクに不安を抱えるがん患者も多数います。最新のがん統計によると2020年に新たに診断されたがんは945,055人で、2023年にがんで死亡した人は382,504人です。を除く高額療養費の限度額が引きあがる中で、長期の療養を余儀なくされても高額療養費の適用対象から外れるケースが出てきます。多数回該当の適用対象もより限定されます。多数回の見据え置きは当然ですが、すべての高額療養費利用者の受診抑制を生じさせないためにも引上げ案は白紙撤回すべきです。