01-02 調査概要

「従来の健康保険証(以下、健康保険証)を使い続けたい」との国民多数の願いを省みず、政府は昨年 12 月2日、健康保険証の新規発行を停止しました。経過措置として健康保険証は最長1年間使うことができますが、4月の就職や転職、離職、そして7月末の後期高齢者医療制度の有効期限切れ、国民健康保険でも7月末に有効期限を迎える自治体が多く、いよいよ多くの人の手元から実際に健康保険証がなくなることになります。後期高齢者約 2000 万人については、資格確認書の全員交付の暫定措置が取られたが、そのことの周知も十分に行われていません。

こうした状況の下、当会では、患者さんや医療者が安心してマイナ保険証を利用できる状況となっているのか、12 月2日以降に医療現場でおきていること、実態を明らかにするため、マイナ保険証に関わる実態調査を実施しました。健康保険証の新規発行停止後、初の全国調査となります。

調査は 33 都府県(36 保険医協会・医会)で2月中旬から4月 14 日まで実施し、9741 医療機関から回答を得ました。

03 回答者の直近のマイナ保険証利用率

厚労省が公表した 25 年3月のマイナ保険証利用率は 27.26%でした。回答医療機関の直近のマイナ保険証利用率は、10%未満が 19.0%(1846 医療機関)、10~20%未満が 24.6%(2401 医療機関)、20~30%未満が 23.4%(2281 医療機関)、30%以上が 26.4%(2574医療機関)だった。利用率 30%未満の医療機関が全体の約7割と低迷は続いています。

一方で、前回調査時(「2024 年5月以降のマイナトラブル調査」24 年8~9月実施)の厚労省発表のマイナ保険証利用率は 10%前後であり、全体としては 10%以上利用率が増えています。

04 12 月2日以降、窓口業務に「負担を感じる」との回答が約6割

12 月2日以降の窓口業務についてきいたところ、「とても負担を感じる」15.8%、(1542 医療機関)、「負担を感じる」44.9%(4374 医療機関)で、約6割が負担を感じています。逆に「負担が減った」との回答はわずか6.1%(597 医療機関)でした。政府はマイナ保険証のメリットの一つに受付などの事務負担軽減を挙げていたが、むしろ負担を感じている医療機関が多いです。

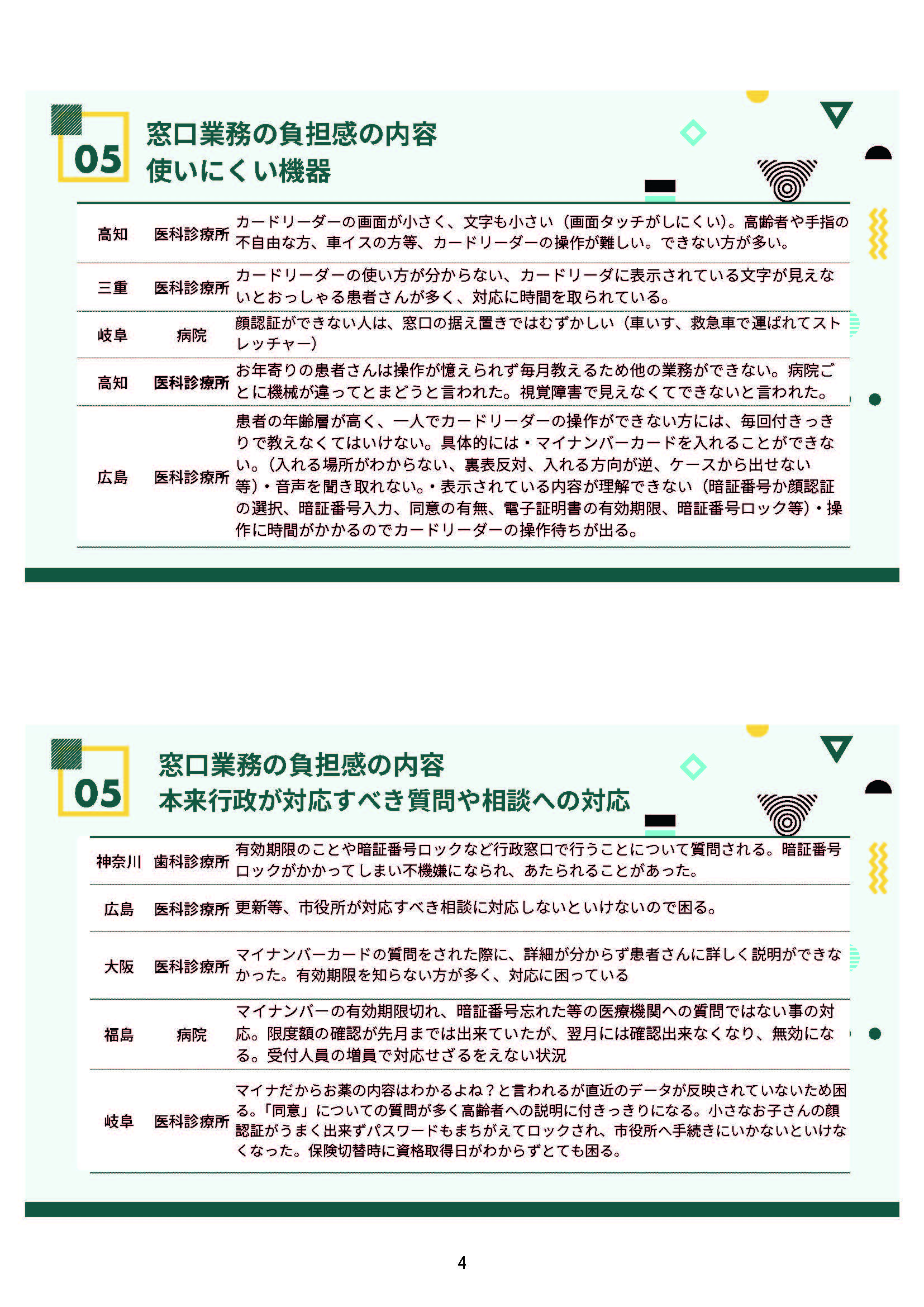

05 負担を感じている主な内容は、カードリーダー操作のサポート、トラブル時の対応、患者からの質問対応など。いずれも短期間では解消しない上に、医療機関では対応困難な質問や相談も具体的に負担を感じている内容を記述で聞きました。

(1)カードリーダー操作のサポート 人員も割かれる

患者さんがカードリーダーを一人で操作できず、付き添ってサポートしなければいけない、操作に時間がかかり行列になるなどの声が多数寄せられました。顔認証や暗証番号入力など機器操作に困難を抱える患者さんは一定数おり、機器操作に係るサポート業務の負担一つとっても、短期間に解消するものではありません。

もっとも配慮が必要とされる医療機関で使用されるにもかかわらず、現行のカードリーダーは表示される文字が小さい、音声が聞き取りにくい、操作がメーカーによって異なる、テンキーが搭載されていないなど、すべての人に使いやすいものになっていないことも大きな問題です。

厚労省も現行のカードリーダーの運用上の課題をあげているが(25 年4月 3 日社保審医療保険部会)、次期顔認証付きカードリーダーでの対応は少なくとも1年以上かかる見込みです。しかも、販売価格の値上げが示唆されており、導入費用は各医療機関の負担となります。本来、マイナ保険証の本格運用の前に解決すべき課題を解決せずに、誰もが使い慣れた従来の健康保険証の廃止を強行したことで、患者、医療機関に負担、不便を強いています。この点だけをとっても、ただちに健康保険証を復活し併用できるようにすべきです。

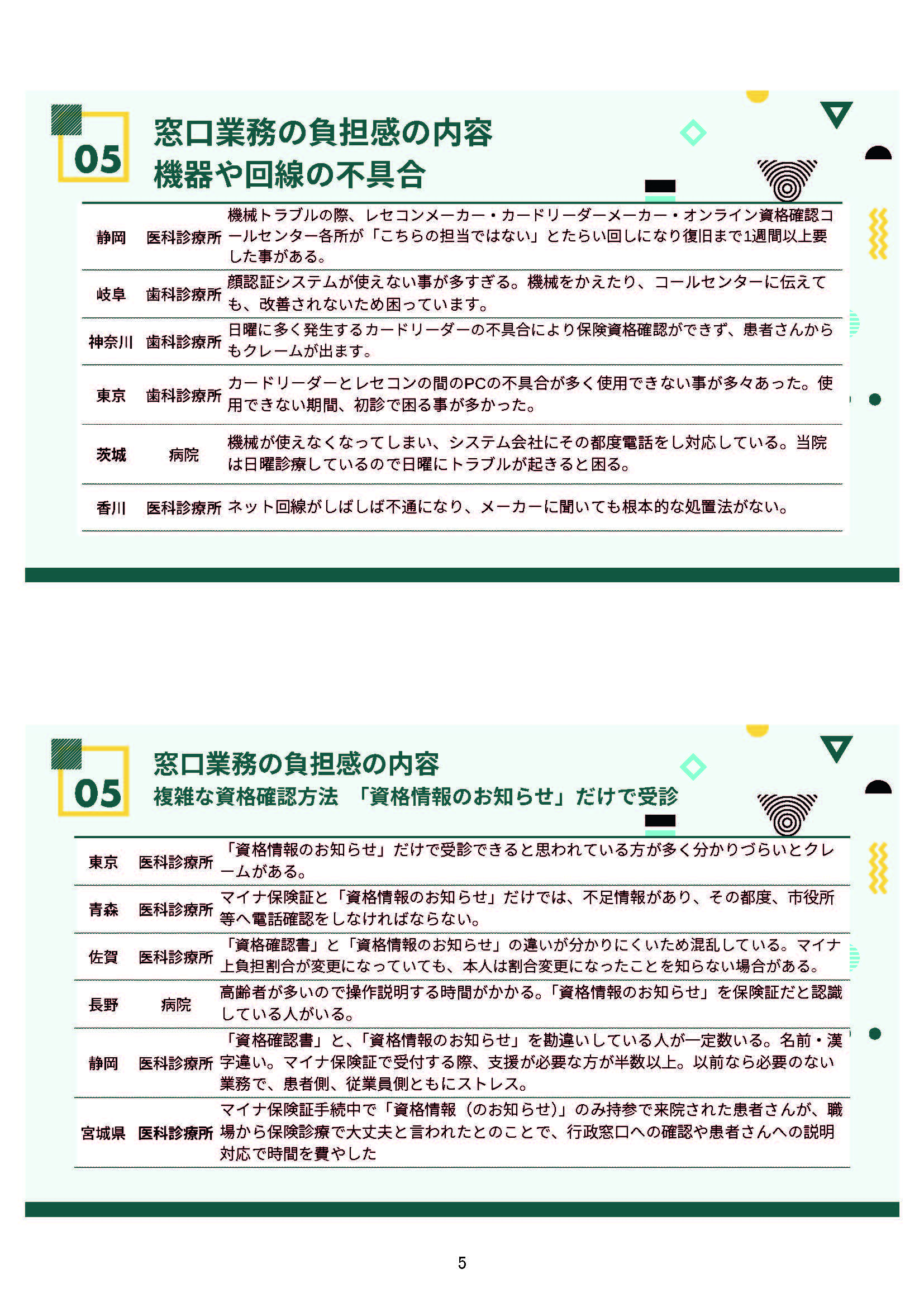

(2)質問、相談、クレーム等への対応 本来行政が対応すべき

患者さんからは機器操作の質問だけでなく、マイナンバーカード(マイナ保険証)そのものへの質問、相談(有効期限切れへの対応、更新手続き、保険証がいつまで使えるのか、「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」について、暗証番号忘れ・ロックの解除方法など)や不安・懸念・クレーム(今後どうしたらよいか、持ち歩きの不安、個人情報保護など)が医療機関の窓口に多数寄せられています。本来、行政が事前に行うべき説明や情報の周知が十分にされておらず、医療機関の受付にその役割が押し付けられています。マイナンバーカード(マイナ保険証)に関する質問や相談にすべて答えることは相談窓口ではない医療機関には困難です。

(3)カードリーダーや通信回線の不具合への対応 コールセンターなどの対応も不十分

頻発する機器のエラーや通信回線の不具合、資格情報が確認できない場合(資格情報無効など)等、トラブル時の対応も大きな負担となっています(トラブル内容の詳細は 06 参照)。カードリーダーや通信回線の不具合はトラブルの割合としても約4割と高く、いったん不具合が生じるとマイナ保険証で受診しているすべての患者に影響するため、現場の負担につながっています。1台しかない機器が故障し、修理にも時間がかかるなどの事例も寄せられています。コールセンターやベンダー、行政の窓口業務が時間外の夕方、夜間、土日祝日などは特に対応に苦慮しています。コールセンターに電話をしてもつながらない、対応してもらえないなどの声も寄せられています。

06 マイナ保険証のトラブルは増加 トラブル「なかった」は 10.6%(前回調査 24.6%)

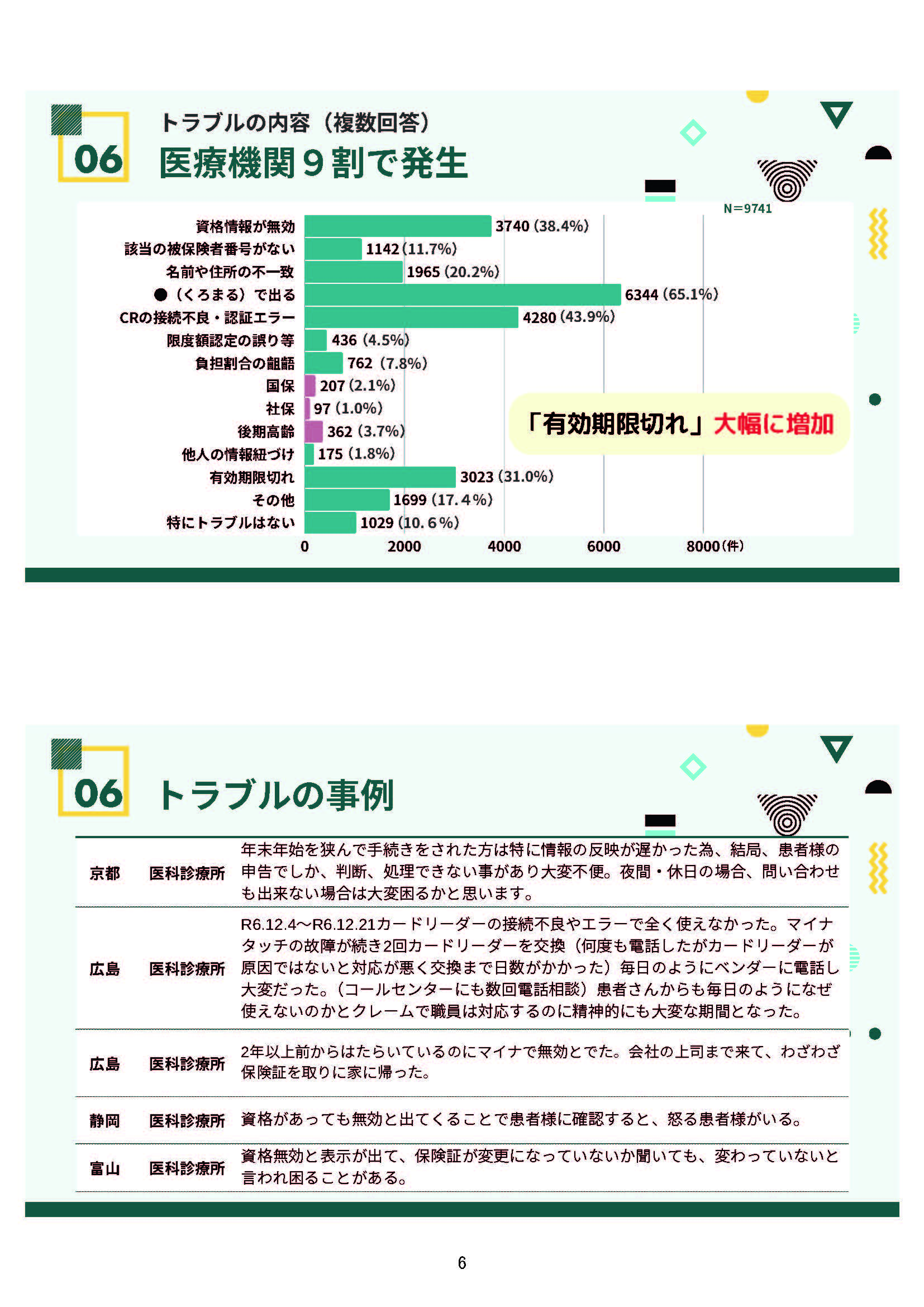

マイナ保険証のトラブルの状況を選択肢で聞いた。「特にトラブルはない」との回答はわずか10.6%(1029 医療機関)で、回答した約9割の医療機関が何らかのトラブルに見舞われています。前回調査(「2024 年5月以降のマイナトラブル調査」24 年8~9月実施)でトラブルが「なかった」との回答は 24.6%(3128 医療機関)でした。トラブルに見舞われる医療機関の割合は増加しています。各医療機関でマイナ保険証を利用する人が増えている中で、トラブルに見舞われる医療機関も増加しています。

06 トラブルの内容では「有効期限切れ」が大幅に増加。「●(くろまる)」、「無効」、「カードリーダーの不具合」も依然多い

具体的なトラブル事例を選択肢で聞きました。「資格情報が無効」、「●(くろまる)で出る」「カードリーダーの接続不良・認証エラー」、「マイナ保険証の有効期限切れ」は引き続き割合が高いです。特に「マイナ保険証の有効期限切れ」は前回調査より大幅に増加しました。2025 年度に電子証明書の更新が必要となるマイナカードは 2768 万件にのぼり、「有効期限切れ」はさらなる増加が懸念されます。

「その他」で多いのは、発熱外来での対応困難です。ただでさえ混雑する感染症拡大時の医療機関窓口で、マイナ保険証のみでの受診の際の対応に苦慮しています。

(参考)※前回調査の割合については、比較するため回答医療機関数を母数にした%を出し直しています※前回調査ではトラブルの「あり」、「なし」を単独で聞きまし。

06「資格情報無効」は解消の目途がたっていない

「資格情報が無効」などオン資サーバー上の情報の不備、オンライン資格確認システムの根幹に関わるトラブルは、前回調査から減っていません。「資格情報が無効」は、引っ越しや就職・転職・退職、結婚など様々なライフイベントの際に必要となる保険資格変更時の情報更新のタイムラグが主な要因で、今後も完全に解消されることはありません。年度が替わる4月や国保、後期高齢の更新時期など、大勢の人の保険資格が一斉に変更になるタイミングは特に保険者の事務手続きの負担が増し、対応が追い付かず、「資格情報の無効」や「負担割合の誤り」などの多発が懸念されます。

平デジタル大臣は昨年 10 月2日の記者会見で、ユーザーがマイナ保険証の利用に慣れてくれば不具合は改善していくとの見解を示しているが、これらのトラブルは患者・医療機関側の慣れでは解消されていません。厚労省は、それぞれのトラブルについて「解決に向けた対応策」(令和6年7月3日第 180 回社会保障審議会医療保険部会)を示していますが、トラブルは解消されていません。

06 ●は「仕様」で済まされない

トラブルのうち、一番割合が高いのが、「●が出る」65.1%・6344 医療機関です。発生原因はJ-LIS や市町村など住民記録が扱う漢字・住所などの文字コードと医療保険者向け中間サーバーが対応している文字コードが異なることから生じる「文字化け」。河野前デジタル大臣は 9 月 20 日の記者会見において、「黒丸が出てくるのは、トラブルではなく仕様」と強弁しました。厚労省は、●問題についての対応策としてレセプト請求はそのままできると説明しています。しかし、医療機関は患者さんに「そのような仕様になっているので領収書や処方箋が●になっていても我慢してください」とは言えません。現場では、患者さんに確認し手作業で修正するなど事務手間が生じています。「●問題」はシステム仕様上の致命的な欠陥と言えます。

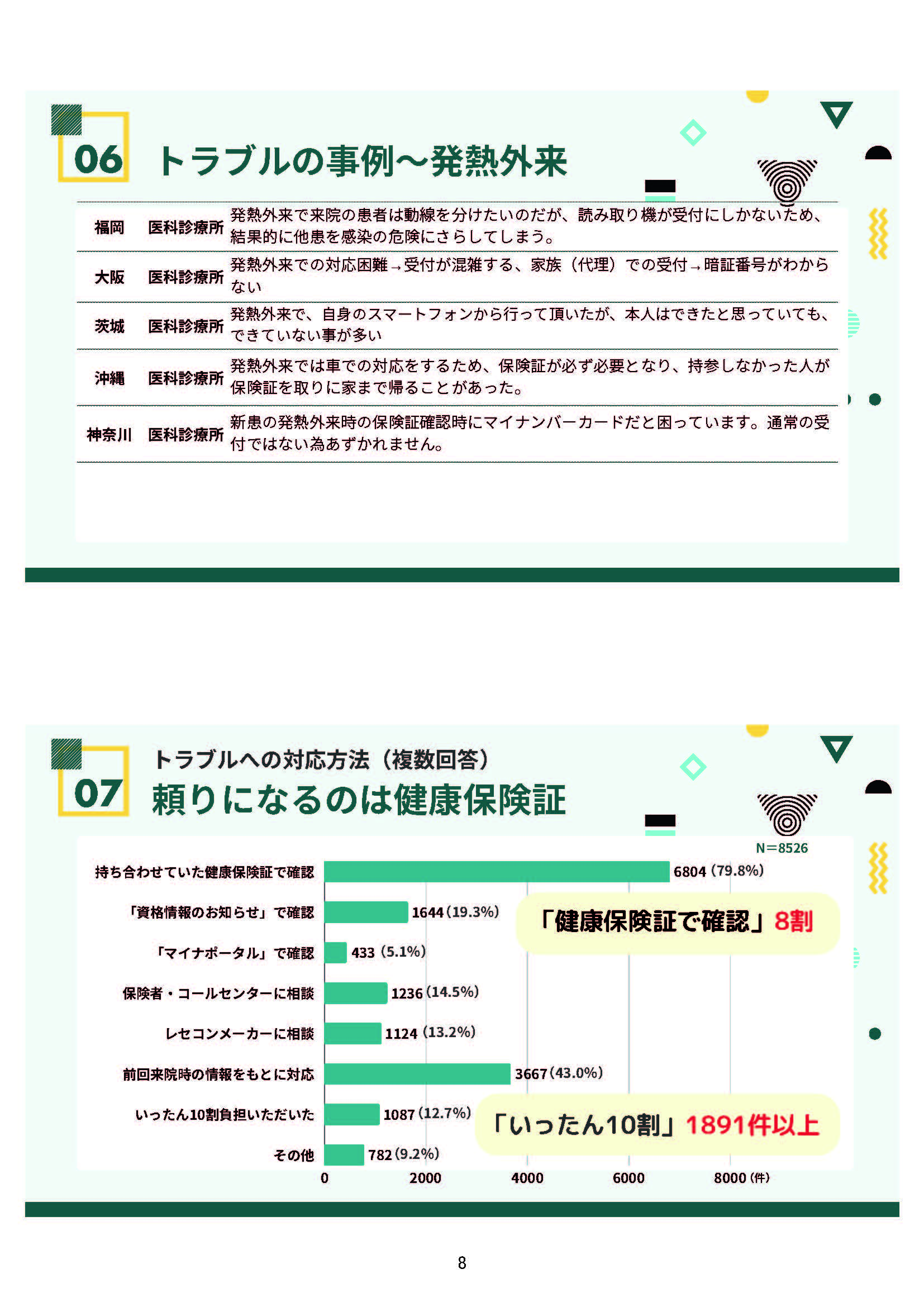

07 トラブル時の対応は、健康保険証による資格確認が約8割

トラブル時にどのように対応したかを選択肢で聞きました。もっとも多かったのが健康保険証による資格確認で 79.8%(6804 医療機関)と圧倒的でした。つづいて、「前回来院時の情報をもとに対応」43.0%(3667 医療機関)、「資格情報のお知らせ」19.3%(1644 医療機関)とつづきました。「マイナポータル」による確認はわずか 5.1%(433 医療機関)でした。政府は 12 月2日以降の資格確認について、トラブル時の「資格情報のお知らせ」や「マイナポータル」による対応などを示しているが、多くの患者さんは使い慣れた健康保険証を持参しており、12 月2日以降も健康保険証による資格確認でのトラブル対応が、圧倒的に割合が高いです。政府の示しているトラブル時の資格確認方法は、慣れ親しんだ健康保険証に到底及ばない状況が明らかとなりました。

07「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の混乱 資格確認方法が複雑すぎる

政府が弥縫策を重ねた結果、資格確認方法が複雑化し、情報の周知も行き届いていません。「資格情報のお知らせ」や「マイナポータル」について患者さんが知らない、使っていない、持っていないとの声も寄せられています。特に名称が似ている「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の区別がついていない患者さんも多く、「資格情報のお知らせ」のみ持参する患者さんもいるとの事例が寄せられています。一部の例外を除き「資格情報のお知らせ」単独での資格確認は法令違反となることから、今後のトラブルが懸念されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001330934.pdf

07「資格申立書」→「不詳レセプト」で請求できるが「返戻」事例も

トラブルへの対応の最終手段として厚労省は「被保険者資格申立書」により資格情報「不詳」のまま請求できる対応を示しています。これによりマイナカードによる資格確認が出来なくても「自己負担 10 割でなく、これまで通りの自己負担額です」とリーフ等で示し、受診できる取扱いを宣伝しています。当初の説明では、請求する保険者や被保険者番号が不明の場合でも、保険者の責任で資格を確認し、返戻されない仕組みとするとされていましたが、出された通知をみると返戻がありうる運用とされ、実際に返戻される事例が生じています。これまで初診の場合で資格が確認できない場合は、10 割負担いただく運用が常識でしたが、それを 180 度転換する取扱いが示されたこととなります。しかしそうするからには確実に不詳請求で支払われることが必要です。しかし請求が返戻される、支払が遅れる等の運用が前提では、それが担保されるとはいいがたいです。これらの懸念などから「資格申立書」は使いにくい状況がうかがえます。

※「返戻」とは・・・レセプト(診療報酬請求書)が差し戻されること

○水谷医療介護連携政策課長(2023 年 6 月 29 日社保審医療保険部会)

マイナンバーカードで受診をしていただいて、その場でオンライン資格確認ができない場合において、こうしたプロセス、事務的負担をおかけしますが、医療機関あるいは患者に御協力をいただいた上で、それでも現在の資格情報が分からないという場合には、今であれば返戻されてしまうが、被保険者番号、保険者番号が不詳のままでも返戻されないで請求していただける仕組みを御提案させていただいた。

【寄せられた事例】

保険が変わってマイナンバーに情報が入っておらず、被保険者資格申立書を記入してもらい不詳レセプトで対応。本人は仕事を始めていて会社名を書かれたので社保で請求したら、実際は国保で返戻された。こちらでは何の保険に加入しているか分からないので不詳レセプトは意味がないと思います。すごく手間がかかります。近くにお住いの患者さんはいいですが、これが県外になった場合が大変だと思います。(宮崎・医科診療所)

07 「いったん 10 割負担」12.7%・1087 医療機関で少なくとも 1894 件発生。

前回調査より増加政府は資格確認についての患者向けのチラシで、「顔認証付きカードリーダーの不具合などでマイナ保険証による受付が上手くいかなくても 10 割負担にはならない」と強調しています。

しかし、トラブル対応で「いったん 10 割負担いただいた」との回答は、12.7%、1087 医療機関で件数は少なくとも 1891 件にのぼりました。前回調査では、9.6%・857 医療機関・1241 件でしたので、率、件数ともに増加しています。

健康保険証は持参していれば、原則保険診療が受けられたが、マイナ保険証は持っているにもかかわらず「いったん 10 割負担」となる事例が生じてしまっています。

政府が弥縫策を重ね、資格確認方法を複雑にした上に、トラブルも解消されず、十分な情報の周知もしないまま、最大のバックアップ機能を果たしてきた健康保険証の廃止(新規発行停止)を強行したことが、この事態を引き起こしています。

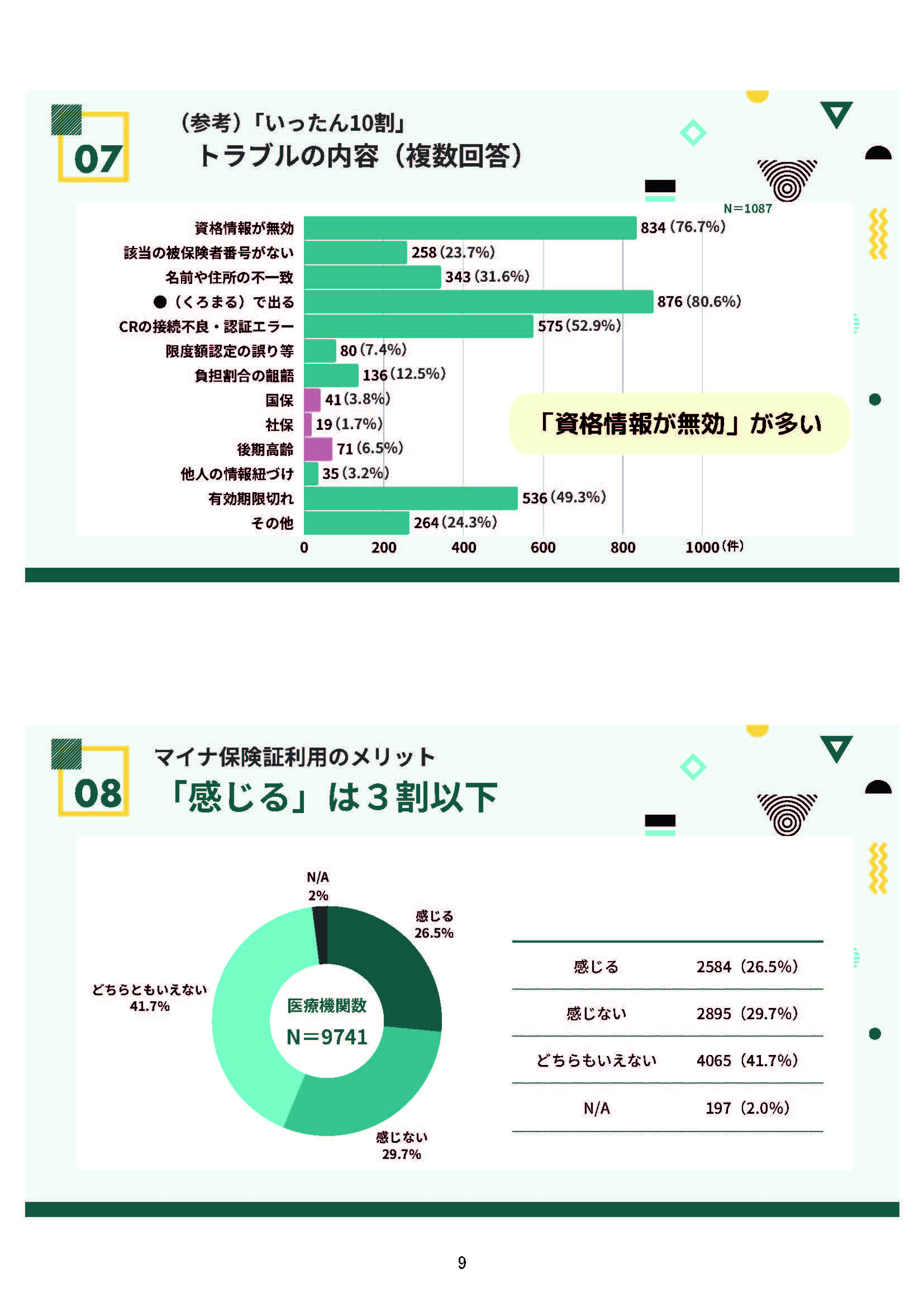

08 マイナ保険証利用にメリット「感じない」が「感じる」を上回る

マイナ保険証のメリットについてきいたところ、26.5%(2584 医療機関)がメリットを「感じる」と回答しました。メリットを「感じない」との回答は 29.7%(2895 医療機関)でメリットを「感じる」を上回りました。「どちらともいえない」が 41.7%(4065 医療機関)でした。具体的なメリットとしては、「新患のカルテ入力の手間、入力ミスが減った」との声が多数を占めています。また「薬剤情報、健診情報が見られる」こともメリットとして挙げられています。

一方で、「初診時の入力は楽。服薬状況の確認ができるのはよい。ただし、一度トラブルになるとものすごく大変で時間をとられる」とのコメントにあるように、トラブルに見舞われている医療機関にとって、負担を上回るメリットは現時点では感じられないことが多く、その結果「どちらともいえない」との意見が多数となっていると考えられます。

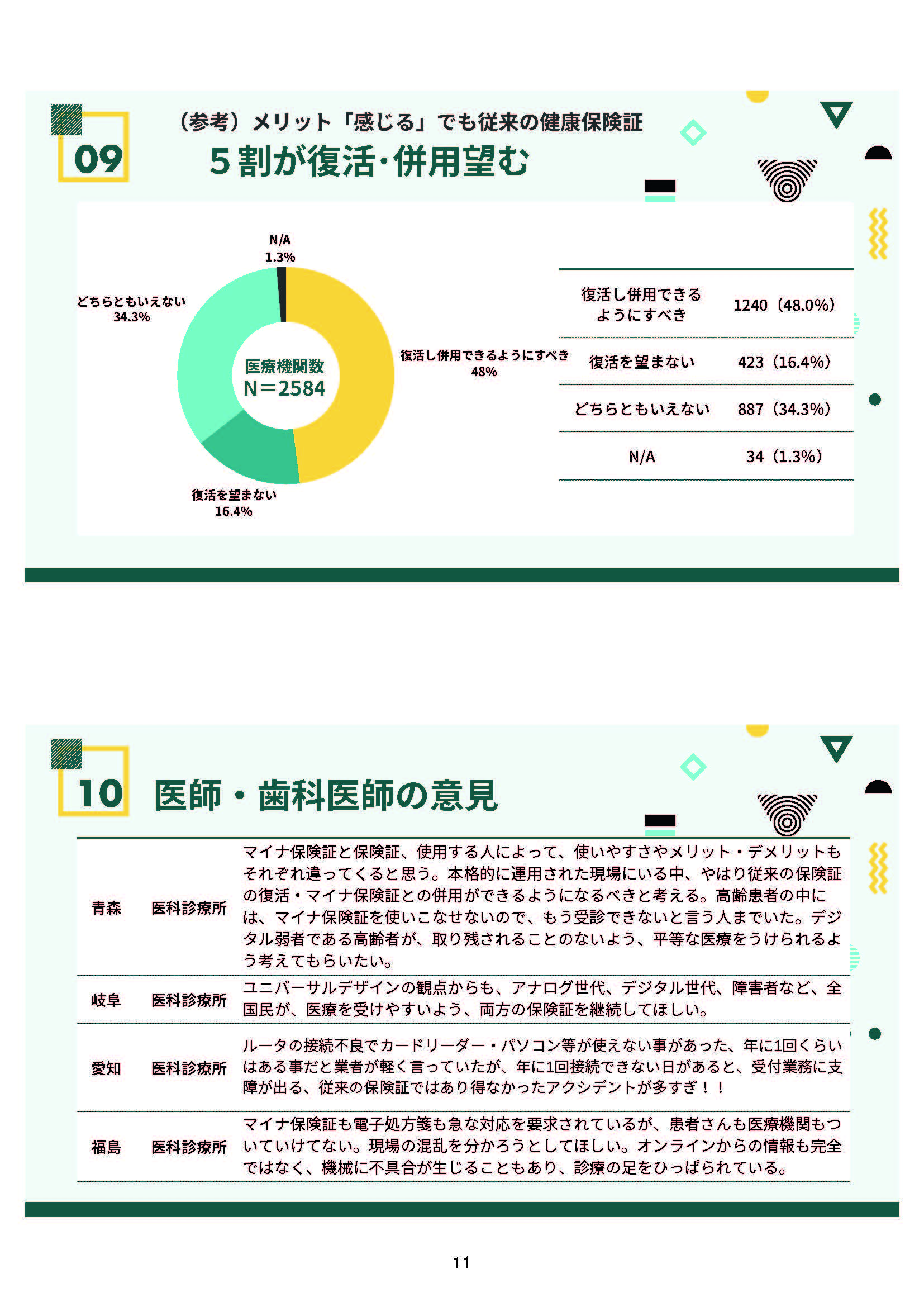

09-10 7割が従来の健康保険証の復活・併用を求める

立憲民主党によって、従来の保険証の「復活法案」(併用法案)が国会に提出されています。保険証を復活し、併用できるようにすることについてどのように考えるか聞きました。「復活し、併用できるようにすべき」が 68.6%(6682 医療機関)と約7割にのぼった。「復活を望まない」はわずか 6.4%(620 医療機関)だった。「どちらともいえない」は 23.3%(2265 医療機関)でした。

08 でマイナ保険証にメリットを「感じる」と回答した医療機関でも半数は保険証の復活・併用を求めています。

そもそも国民皆保険制度である以上、国・保険者が責任をもってすべての被保険者に申請なしで「健康保険証」を交付してきた原則を覆すことは許されません。

「健康保険証はいつまで使えるのか」、「これからどうしたらよいのか」といった不安の声が患者さんから寄せられており、健康保険証の有効期限が切れた後の対応に不安を抱いていることがわかります。

患者さんも医療機関も安心して受診できる状況を維持するために、健康保険証を復活させ、併用することが必要です。

医療現場は切実に健康保険証の復活を求めている。患者さんが安心して受診できることを第一に考え、すべての国民の受療権を守る立場から、政府に対し一刻も早く保険証を復活する決断を求めていきます。