75歳以上は全員に資格確認書を交付

厚労省は、4月3日に7月末で健康保険証の有効期限が切れる後期高齢者全員(約2000万人)に資格確認書を交付する方針を示しました。その理由は、後期高齢者全員に資格確認書を交付する理由は他の年代に比べてマイナ保険証の利用率が低いこと、持ち歩くのが不安・機器操作が不慣れなことによる混乱を防ぐためと説明しています。マイナ保険証を持っている方にも資格確認書が交付されたため、実施、健康保険証の利用が延長される形となりました。

厚労省は、4月3日に7月末で健康保険証の有効期限が切れる後期高齢者全員(約2000万人)に資格確認書を交付する方針を示しました。その理由は、後期高齢者全員に資格確認書を交付する理由は他の年代に比べてマイナ保険証の利用率が低いこと、持ち歩くのが不安・機器操作が不慣れなことによる混乱を防ぐためと説明しています。マイナ保険証を持っている方にも資格確認書が交付されたため、実施、健康保険証の利用が延長される形となりました。

期限が切れた保険証も3月末まで利用可

さらに、厚労省は6月27日に事務通知で、7月末で有効期限を迎えた国保加入者(約1700万人)が8月以降に期限切れ保険証で受診するケースが想定され混乱を防ぐため、令和8年3月末まで期限切れの健康保険証で受診してよいという暫定措置を示しました。国保と後期高齢者など期限がある保険証が対象となります。8月以降の受診で当該患者が期限切れの保険証を持参した場合でも通常通りの窓口負担で受診できるように柔軟対応を医療機関に求めるものですが義務ではなく、あくまでお願いとなります。

さらに、厚労省は6月27日に事務通知で、7月末で有効期限を迎えた国保加入者(約1700万人)が8月以降に期限切れ保険証で受診するケースが想定され混乱を防ぐため、令和8年3月末まで期限切れの健康保険証で受診してよいという暫定措置を示しました。国保と後期高齢者など期限がある保険証が対象となります。8月以降の受診で当該患者が期限切れの保険証を持参した場合でも通常通りの窓口負担で受診できるように柔軟対応を医療機関に求めるものですが義務ではなく、あくまでお願いとなります。

若年層の低いマイナ保険証利用率はなぜか?

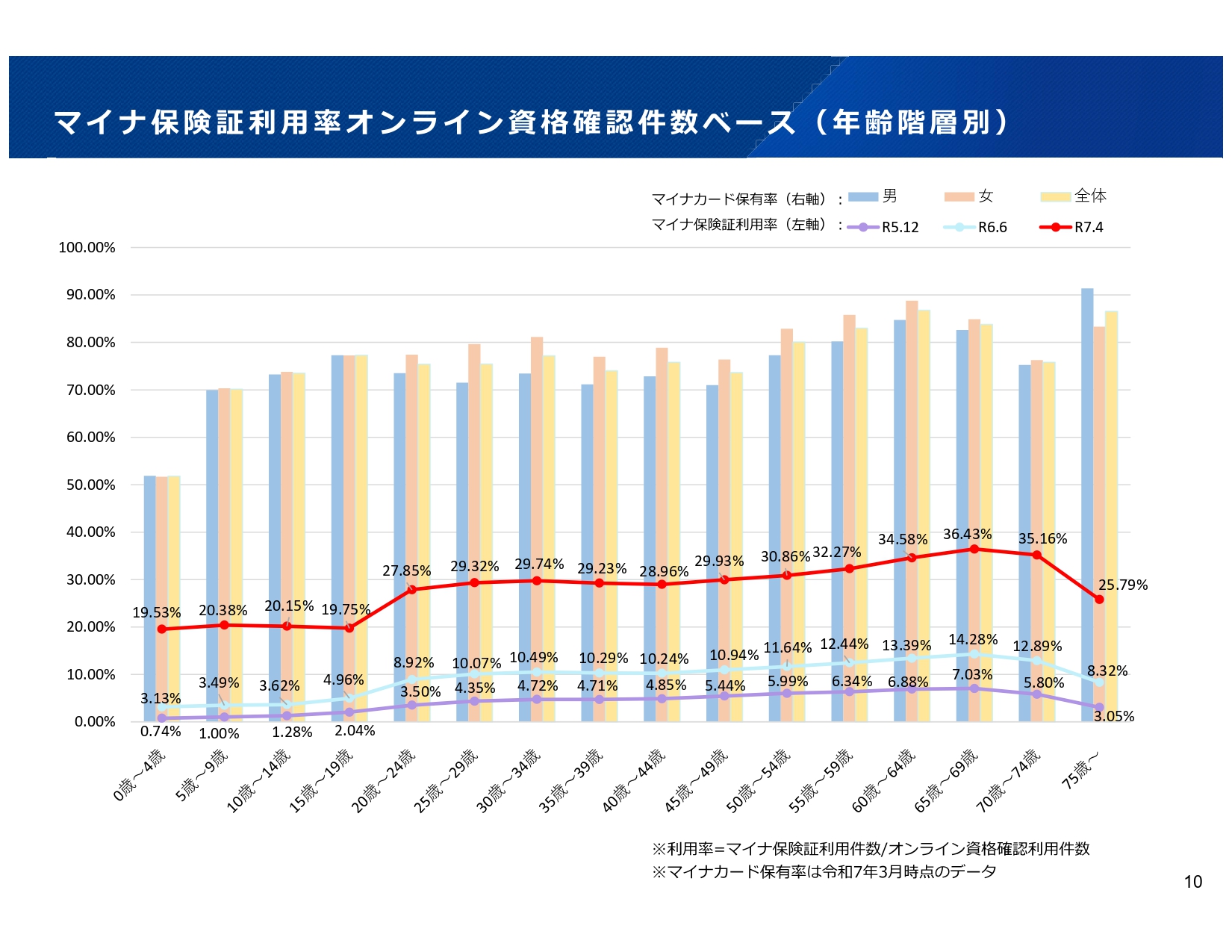

厚労省は、令和7年4月時点のマイナ保険証の年齢別利用率を公表しました。75歳以上の方のマイナ保険証利用率は25.79%と70歳から74歳の35.16%に比べて相対的に低い水準でした。

一方で、若年層15歳から19歳のマイナ保険証利用率は19.75%、10歳から14歳の利用率は20.15%、5歳から9歳の利用率は20.38%にとどまりました。4月の国民全体のマイナ保険証利用率は28.65%でした。若年層でマイナ保険証を利用している方は相対的に低い水準で推移しています。若い世代も従来の健康保険証の方が便利で使いやすいと感じてるかマイナ保険証のメリットを感じていないか興味がないかのどちらかであることが推察されます。

9月開始のスマホマイナで医療現場の混乱に拍車

9月からスマホ搭載のマイナ保険証の利用が開始されますが、医療機関でのスマホ専用のカードリーダーの設置が必要ですが、スマホ搭載マイナ保険証の利用を巡りさらなる混乱予想されます。度重なる変更で医療機関・患者への周知不足等による混乱は続いてます。健康保険証をスケジュールありきで廃止した政治責任とその後の行政による場当たり対応による責任が問われます。