自民党と日本維新の会が臨時国会に提出する医療法修正案(要綱)には、「 政府に対して令和12年12月31 日までに、電子カルテの普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。)が約100パーセントとなることを達成するよう、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。」と明記されています。

政府に対する法律上の縛りとなりますが、2030年までにすべての医療機関に対して電子カルテ導入の義務化を求めています。では、電子カルテ導入の現状はどうか。医療施設調査(2023年)によると医科・診療所で電子カルテを導入しているのは57662施設ですが、残りの47232施設が電子カルテを導入していません。

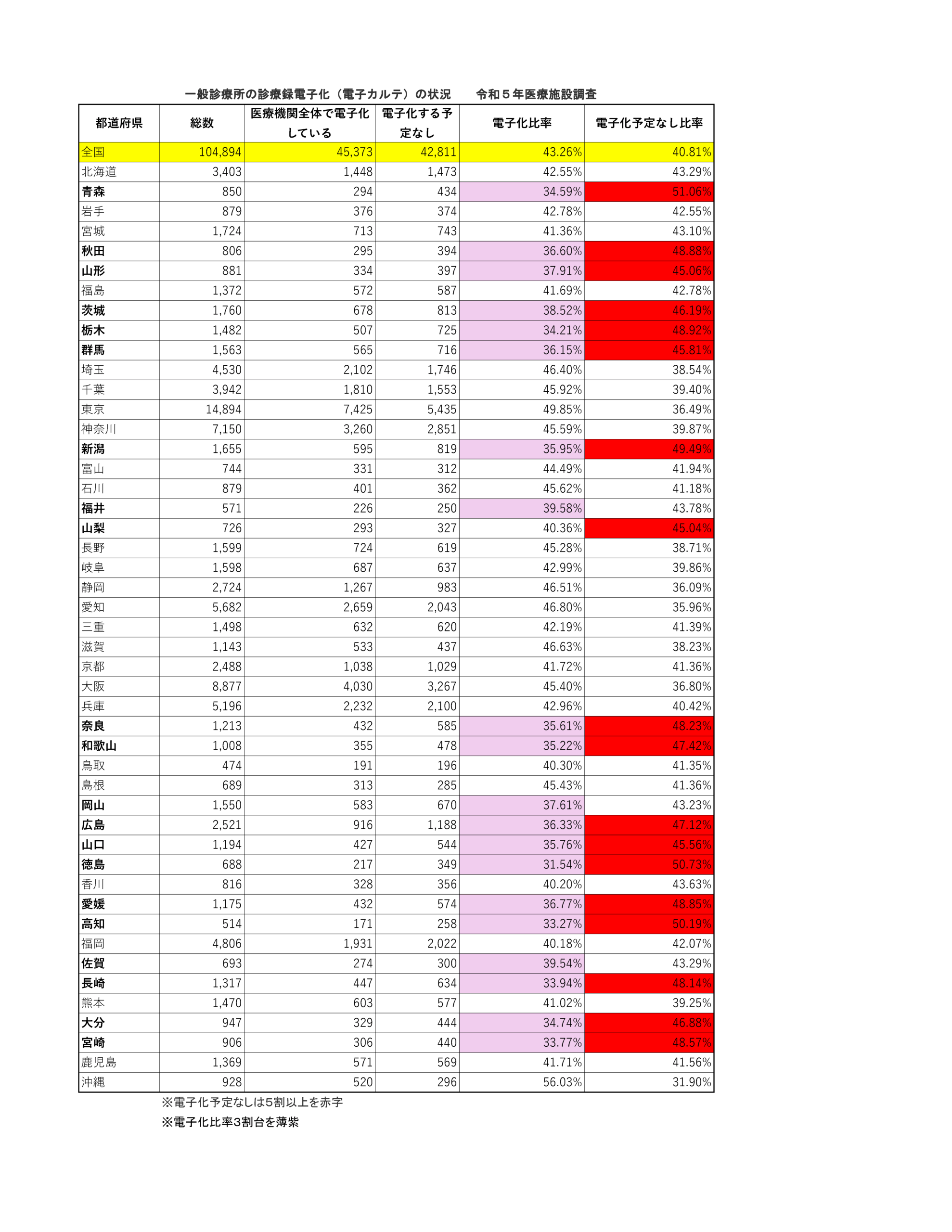

医療施設調査(2023年)の都道府県別のデータで見ると、電子化比率は全国平均で43.26%、電子化予定なし比率は全国平均で40.81%でした。また、電子化比率が3割代の都道府県は20都府県、電子化予定なし比率が四捨五入して5割を超える都道府県は18都府県でした(上図参照)。東北、北陸、四国、九州などの人口減少で外来患者数の減少が進展する地域で、電子カルテ導入比率が比較的少ない傾向にあります。

電子カルテを導入しない理由はさまざまですが、日本医師会の紙カルテの医療機関を対象にした調査では、 導入できない理由については、「ITに不慣れであり、電子カルテを操作できない」「電子カルテの操作に時間がかかり、診察が十分にできなくなる」とそもそも対応できない理由が多く、さらに、「電子カルテの操作を手伝える職員を確保できない」や「導入しても数年しか電子カルテを使用する見込みがない」と回答しています。

厚労省は、「遅くとも2030年までに概ねすべての医療機関」に「電子カルテの導入を目指す」と目標を掲げていますが、医療機関に義務化という形で強制的に導入する方針は示していません。

自民党と維新の会が提案する医療法修正案では、政府に対して「電子カルテ普及率を100%に達成しなければならない」と強く迫るものです。国が紙カルテの医療機関に対して電子カルテ導入を無理強いした場合、結果として当該医療機関の相当な圧力となり、引退・閉院・廃院など地域の医療空白が生じる可能性が出てきます。電子カルテを導入するか否かは、本来は、費用対効果を勘案し院長が経営判断すべき事項です。個々の医療機関の事情を考慮せず、電子カルテ導入の強制につながる医療法修正案は撤回すべきです。