財務省の財政制度等審議会(財政制度分科会)は、11月5日に「社会保障①」、11日に「社会保障②」を議題とした。

財政審は保険料負担をめぐる問題を取り上げた後(※第1回の解説記事を参照)、財政審は、保険料負担の軽減に向けて、「病院に比べ、診療所が高い利益率を維持している現状」を踏まえ、急性期病院等への重点的な支援のため、「診療所の報酬の適正化が不可欠」としている。

医科診療所の報酬削減 財務省

とりわけ、医科診療所について、①過去一貫して病院に比べて利益率が高い、②海外と比べても、病院勤務医との比較でも、院長の所得水準は高い、③小規模で分散した非効率な提供体制、④賃上げ措置(ベースアップ評価料)の算定率は4割止まり―などと問題視している。以上から、無床診療所を対象に「診療所については、依然として高水準にある利益率や利益剰余金を踏まえ、適正化の方向で検討すべき」としている。

無床診の利益率は高くない

診療所が、病院に比べて利益率が高いと言うが、経常利益率が平時において4%にも達しない、直近では▲0.2%の病院を引き合いに出して、診療所(医、歯)の方が高いと問題視する見方自体が転倒している。病院の利益率が低すぎることが問題である。

無床診の経常利益率6.4%について「依然として高水準」と言うが、疑問である。全産業(金融業・保険業は含まず)での経常利益率(2024年度)は平均6.8%であり、製造業の同8.6%、サービス業の同9.1%(※1)と比べても、高い水準とはいえない。

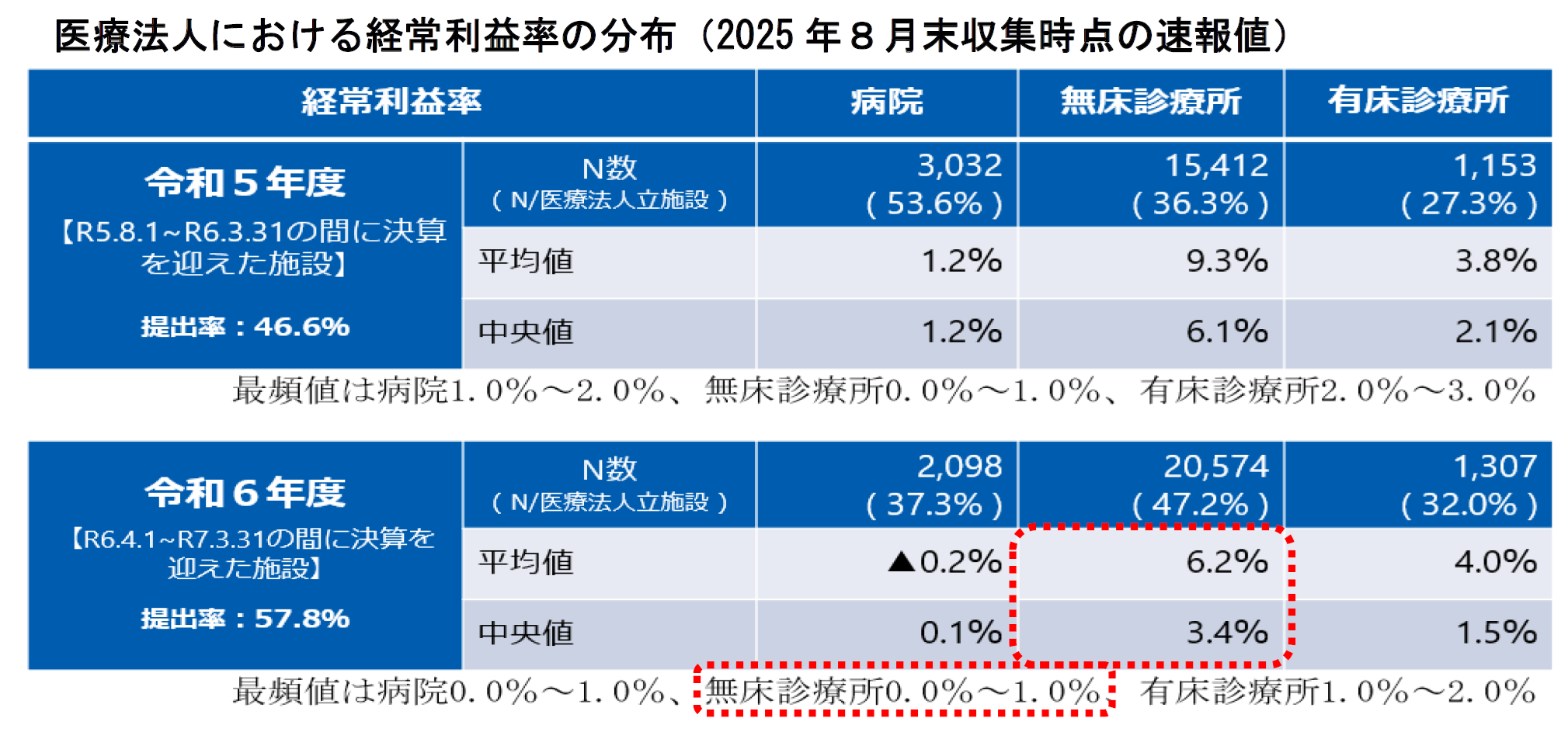

厚労省が同じ「医療法人の経営情報データベース」(MCDB)から示したデータ(※2)によれば、無床診の経常利益率(2024年度)は平均値6.2%に対して、中央値は3.4%である(下表)。診療所の収入が1億円とした場合、利益は340万円程度である。

(※1)「年次別法人企業統計調査(令和6年度)」(財務省、2025年9月1日)

(※2)社会保障審議会医療部会資料(厚労省、2025年10月27日)

最頻値は採算ゼロ、4割が医業赤字

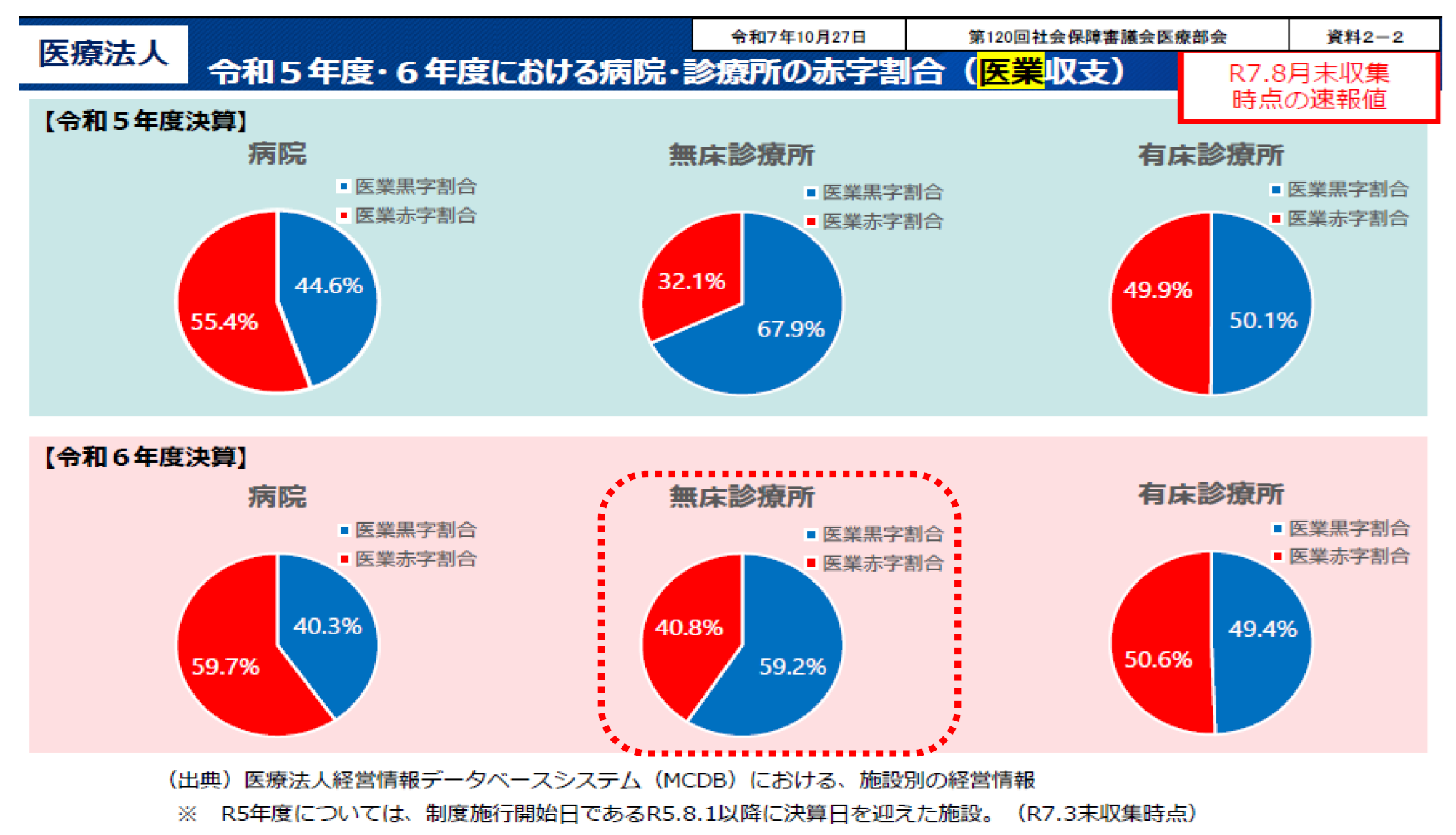

同様に、経常利益率は平均値6.2%に対して、中央値3.4%と乖離しており、ばらついている。分布の数が最も多い最頻値では利益率は0.0%~1.0%とほぼ採算ゼロである。赤字となっているの無床診に至っては全体の34.4%に及んでいる(同上※2)。

さらに、事業本体である医業利益率で見れば、平均値4.9%、中央値2.1%に落ち込み、赤字割合は40.8%に達する。2件に1件近い無床診(医療法人)において医療で経営が成り立っていない(同上※2)。

財政審は、無床診(医療法人)について、利益剰余金が高水準(平均値1.35億円)で維持されているとしているが、医療機関は剰余金配当が禁止されており、利益剰余金が積みあがっていくのは自然である。「利益剰余金」にしても建物・医療機器等の設備投資(及びその借金返済)に充てており、現金で積みあがっているわけでもない。

海外との比較は無理筋

さらに「医師給与の国際比較」を示して、日本の医師の給与は高いとしているが、医療提供体制において外来(診療所)が果たす役割が異なっており、給与水準を比較することには無理がある。また、海外と比べて、日本の診療所(医師)は、一定の医療機器・設備を備えて、高い水準の診療機能(例えば、重篤疾患の早期発見、高度医療受診の要否の判断、簡易な手術も対応)を果たしていることにも留意が必要である。

診療所の分散はアクセスの良さ

また、財政審は、診療所は「1診療所あたりの従事者数が少なく、非効率」との指摘があるとしているが、診療所における「効率性」、つまり人的投下等資源に対して示される効果(医療の質の諸指標)については示しておらず、決めつけにすぎない。

診療所の「分散」については、医療機関へのアクセスの良さを示している。高齢化に伴い、高齢者の受診アクセスの良さ(分散)はますます求められていく。

診療所は病院と両輪

診療所医師の高齢化(平均60.4歳)に伴い、閉院・廃院に伴う医療の過疎化・空白化が県庁所在地や中核市レベルも含めて問題となっている。診療所の評価引き下げは、医療機関がない地域を増やし、患者の受診機会を奪うことになる。

また、診療所は、病院の外来医療を補完・代替するとともに、多様な公共機能(地域保健、健診・検診、予防接種、医療教育、防災対応など)を担っている。診療所の疲弊は、病院に負担がしわ寄せされ、地域医療全体が共倒れになりかねない。