11月6日に開催された社会保障審議会医療保険部会では、OTC類似薬の保険給付の在り方について議論されました。

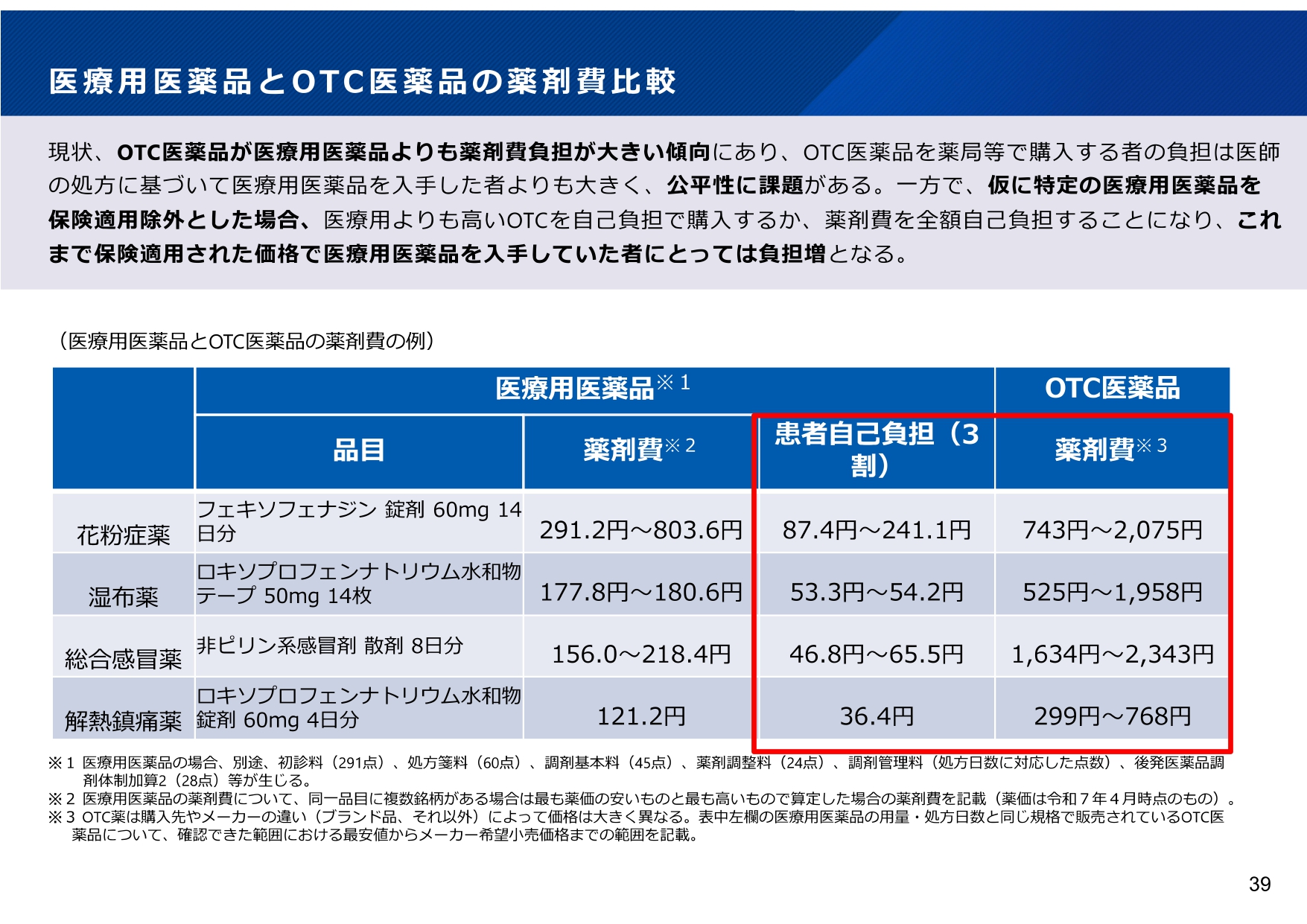

厚労省は、医療用医薬品とOTC医薬品の薬剤費比較表を示し、医療用医薬品が保険適用除外した場合、医療用よりも高い市販薬(OTC薬)を自己負担で購入するか、薬剤費を全額自己負担することになり、これまで保険適用された価格で医療用医薬品を入手していた患者には負担増となると指摘しました。

厚労省試算では、患者自己負担が3割の場合、花粉症薬(フェキソフェナジン錠剤60mg 14 日分)では保険適用の患者自己負担額(87.4円~241.1円)に対して、市販薬(OTC薬)だと743円~2075円となり価格が最大20倍近くに増えます。解熱鎮痛薬(ロキソプロフェンナトリウム水和物錠剤60mg4日分)では、保険適用で36.4円に対して、市販薬が299円~768円となり、価格が最大20倍に増加します。また、湿布薬(ロキソプロフェンナトリウム水和物 テープ50mg 14枚)では保険適用だと53.3円~54.2円に対して、市販薬(OTC薬)だと525円~1,958円となり価格が最大36倍に増加します。

また、厚労省は、医療の中で医師や薬剤師が使う医薬品である「医療用医薬品」と患者が自ら選択する「OTC医薬品」で は、有効成分が一致していても、用法・用量、効能・効果、投与経路・剤形などに違いがあることがあることも報告しました。

各委員から賛成・慎重・反対の意見が出されました。各委員の発言概要は以下の通りです。

【見直しに賛成】

佐野 雅弘(健康保険組合連合会会長代理)

子どもや慢性疾患を抱えている方、低所得者への配慮は当然必要だが、用法・用量、効能・効果等の違いを踏まえつつ、市販薬で代替可能なものはできるだけ広い範囲を対象として、選定療養で追加の自己負担を求める方法や償還率を変える等の方法など、具体的な検討を進めてほしい。

横本 美津子(日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会長)

見直しの検討が必要だが、患者への影響を踏まえ必要な配慮を行うことが前提だ

伊奈川 秀和(国際医療福祉大学医療福祉学部教授)

費用負担と医療の安全性の両面からどう考えるかが重要だ。OTC類似薬と市販薬との関係も一種の代替的、あるいは補完的な関係であり、長期収載品と後発品との関係に類似した面がある。一方で、市販薬と処方薬では効能・効果が違うことや、医療上の必要性があり治療の一環としての処方もあるという違いもある。また、価格面では、市販薬の方が処方薬より高くなるという逆転現象が起きている。これらを踏まえれば、OTC類似薬は保険の枠内に置きつつ、保険外併用療養などで別途負担を求める仕組みも考えられる。長期収載品の選定療養のような類型で整理を検討する余地もあるのではないか。

藤井 隆太(日本商工会議所社会保障専門委員会委員)

小さなリスクは自助とセルフメディケーションで対応すべきだ。OTC類似薬を単に保険外しして処方を取りやめるだけでは達成につながらない。かかりつけ医や薬剤師による適切な指導体制の構築、市販薬の購入履歴を含めた薬歴の一元管理、国民の意識啓発など環境整備をセットで検討すべきだ。

保険給付のあり方の見直しでは、子どもや慢性疾患を抱える方への配慮、消費者の安全確保を念頭に、まずはリスクの低い薬から段階的に見直すというアプローチが求められるのではないか。また、見直しの結果、あえて高額な薬剤が処方され、結果として保険財政の負担が増大する懸念もある。この点も含めた丁寧に検討してほしい。

北川 博康(全国健康保険協会理事長)

大きな方向性として保険外しを検討してほしい。子どもや慢性疾患を抱えている方、低所得者の負担への配慮、あるいはヘルスリテラシー向上の観点から薬局や薬剤師から必要な相談できる体制の確立が必要だ。私は幼少期、病院に行く前に薬局に行っていた記憶がある。薬局で「病院に行った方がいいですよ」とアドバイスがあればよい。医療費の適正化へ大きな力になるのではないか。

【見直しに反対・慎重意見】

兼子 久(全国老人クラブ連合会理事)

国民は医療の専門家ではないため、市販薬の使用は一時的・緊急的な対応で、医療機関に受診して自分の薬剤使用が適切だったかどうか、あるいは保険適用の薬に置き換えてもらうという形にすべきだ。現在、医療の専門家である医療機関の経営が不安定になり、地域での医療提供に格差が生じる中で、まずは経営の安定化に対応していくことが基本だ。患者の自己負担を強いる形では問題の解決にはならない。

ドラッグストアでの市販薬購入は金銭負担が大きい。どうしても医療へのアクセスをためらわせる。低所得者にとってより大きな負担になる。アクセスが阻害されれば、疾患や健康上の問題に適切な対応がなされず、後々大きな医療費負担となるのではないか。性急な議論は控えるべきだ。

林 鉄兵(日本労働組合総連合会副事務局長)

成分が一致していても用法・用量、効能・効果、対象年齢、投与経路、財形など様々な違いがあることがわかった。OTC類似薬だからといって保険外しすることは難しいと受け止めた。

子供や慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しようと思えば、非常に複雑な仕組みになってしまう。長期収載品の仕組みでも制度のわかりにくさが挙げられたが、制度のわかりやすさの観点も重要だ。保険給付範囲を縮小することで子育て世代をはじめ現役世代の負担が増えれば理解を得られない。また、経済的負担能力によって患者の医療アクセスに格差が生じることがないよう、2002年の健保法附則で7割給付を維持したことは順守すべきだ。

渡邊 大記(日本薬剤師会副会長)

医療用医薬品と市販薬で有効成分名が同じであっても効能・効果に違いが出てくるということは、市販薬を使える患者は絞られ、医療用医薬品から差し替えることができないということだ。配合剤の使用では成分の重複が起きる。単一の成分で同じ適応症病名を持っている医療用医薬品や市販薬を交付する場合の保険給付のあり方をどうするかに絞って、協議していく必要がある。

城守 国斗(日本医師会常任理事)

子ども医療費助成は中学生まで、ほぼ100%の自治体が外来・入院ともに何らかの助成を行っており、高校生でも半数以上の自治体で助成を行っている。他にも難病や小児慢性疾患特定疾患など様々な助成事業で自己負担の軽減が図られている。また、医療用医薬品と市販薬の違いや保険外しによる負担増額も示された。

受診にかかる基本診療料などが発生するために負担額は高くなるというが、医師が診断し、医学管理を行い、投薬に関して話すという一連の診察が含まれる。ただ薬をもらうということとは全く異なることを理解してほしい。

医療用医薬品と市販薬で有効成分が一致していない、あるいは一致していても効能・効果が異なる薬がある意味では、保険外しは難しい。患者の判断によっては一日の最大用量が異なることで十分な治療効果が得られないことも考えられる。患者が薬の違いを理解し、他の薬との飲み合わせに注意し、病気に対して適切に薬を選択することは現実問題として難しい。どの程度の期間服用すればよいかを自己判断しなければならないということは、軽い症状で受診を控えれば重篤な疾患の早期発見・早期治療の機会を失うことも否めない。骨太方針の「医療機関における必要な受診を確保」するという趣旨にも合わない。このように様々な問題が生じることから見直しには反対せざるを得ない。

島 弘志(日本病院会副会長)

院内処方と院外処方が混在し、入院患者に病院内でOTC類似薬を処方する場合などもある。現状難しいのではないか。慎重に取り扱うべきだ。

大杉 和司(日本歯科医師会常務理事)

子どもや慢性疾患を抱える方々、低所得者にとって、必要な薬の提供を妨げることがないようにすべきだ。歯科診療所において、これまで処方していた薬を処方できなくなった場合、薬局が近くにない地域では患者に負荷がかかる。対象薬剤の範囲等について丁寧に議論すべきだ。

實松 尊徳(全国後期高齢者医療広域連合協議会会長/神埼市長)

周囲に薬局がなく診療所ただ一つという地域もある。そうした場所への配慮も必要なのではないか。有効成分が一致していたとしても用法・用量、効能等の違いがある中で、医師が処方する医療用医薬品を市販薬の側にスライドすることは、国民の理解を得られないのではないか。